L’histoire du Béarn sort de l’ordinaire. Juridiquement, dans son sens le plus strict, c’est celle d’une simple vicomté, soit le domaine d’un vicomte à partir du bas Moyen-Âge jusqu’à l’abolition de la monarchie française, le 22 septembre 1792. Mais dans les faits, celui-ci a été beaucoup plus qu’une circonscription féodale, puisqu’il a servi d’assise territoriale à un peuple distinct. Le Béarn, géographiquement tout petit et de population fort modeste, entouré par de grandes puissances qui ont tenté de l’asservir, a réussi le tour de force de s’affirmer et de gagner son indépendance pour devenir l’un des premiers États souverains d’Europe. Il a été le pays de Gaston Fébus, de Henri IV, ainsi que des célèbres mousquetaires Athos, Portau et Aramits (de leur véritable nom), et de leur capitaine comte de Tréville.

Nous sommes reponsable de la narration. Tout raconter, malheureusement, serait une tâche impossible. Et même si cela était envisageable, s’y employer nuirait à notre objectif d’expliquer et surtout de faire comprendre. Nous avons alors dû choisir, parmi les nombreux propos et actes émaillant le cours de l’histoire, lesquels retenir, avant de les rattacher les uns aux autres pour les rendre intelligibles.

Notre texte comporte certainement des erreurs ou des imprécisions. Nous invitons le lecteur à nous en informer. Et il omet également des propos ou des actions qui auraient dû être mentionnés. Encore ici, nous invitons le lecteur à nous les communiquer. Car plusieurs chercheurs ont étudié tel ou tel autre aspect de l’histoire du Béarn avec un talent forçant l’humilité. Leur expertise serait appréciée. Toutefois, notre texte doit demeurer concis. Il ne se veut en aucun cas un essai scientifique ou une démonstration rigoureuse faisant autorité. Nous espérons seulement qu’il informera les résidents, les touristes, les étudiants et d’autres curieux sur l’histoire de cet ancien pays et l’une des régions de France les plus singulières. Tous pourront alors en retirer un plus grand plaisir lorsqu’ils découvriront ses monuments ou exploreront ses sites les plus emblématiques.

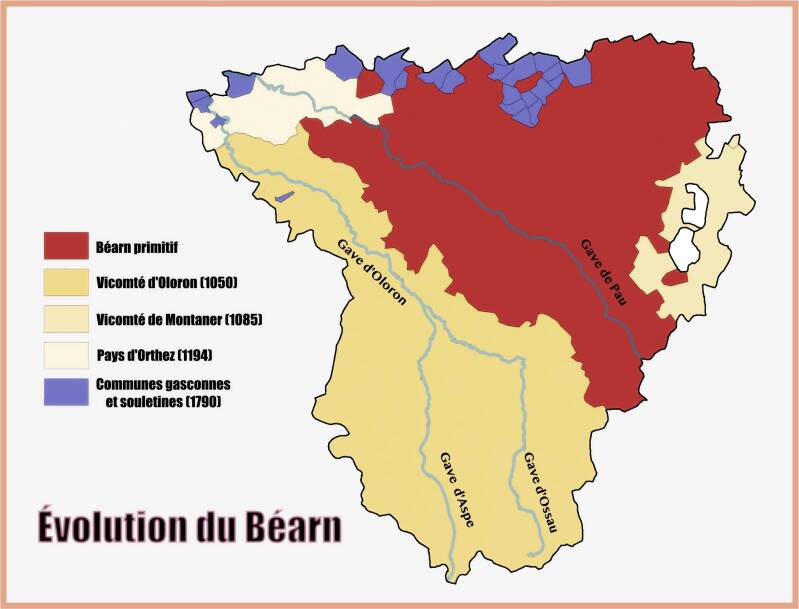

Il nous feraient plaisir d'ajouter toute illustration ou photo en votre possession qui complèterait le texte.

Pour des raisons d’économie et de qualité du style, le genre masculin comprend ici le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le contraire.

N'hésitez pas à nous contacter.

Webmestre: André Émond

Table des matières

Introduction générale: le Béarn aujourd'hui : Par. 1

Préhistoire du Béarn jusqu’à 56 avant notre ère : Par. 5

Domination romaine de 56 avant notre ère à l’an 407 : Par. 21

Invasions barbares de l’an 407 à 507 : Par. 29

Intermède mérovingien de l’an 507 à 602 : Par. 43

Arrivée des Vascons et premier rêve d’indépendance de l’an 561 à 768 : Par. 52

Introduction à la féodalité : Par. 64

Féodalité carolingienne en Vasconie de l’an 768 à 987 : Par. 83

Débuts glorieux de la vicomté de Béarn sous le règne des Centulles : Par. 100

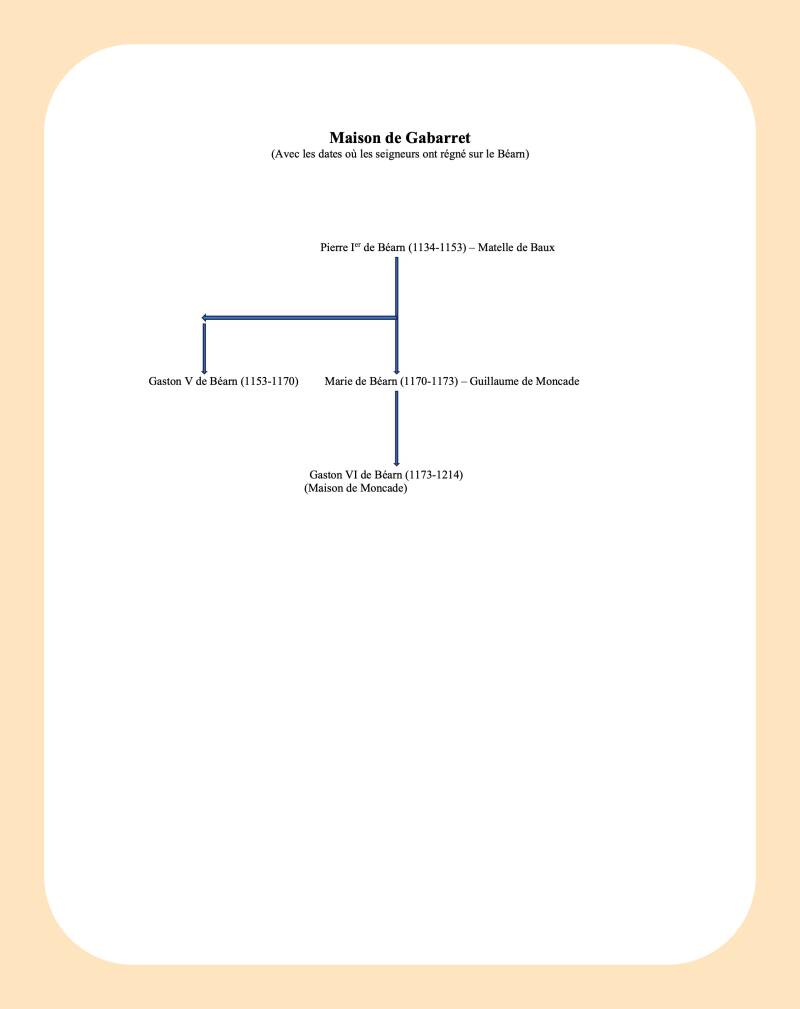

Recul de l’autonomie du Béarn sous la maison de Gabarret : Par. 130

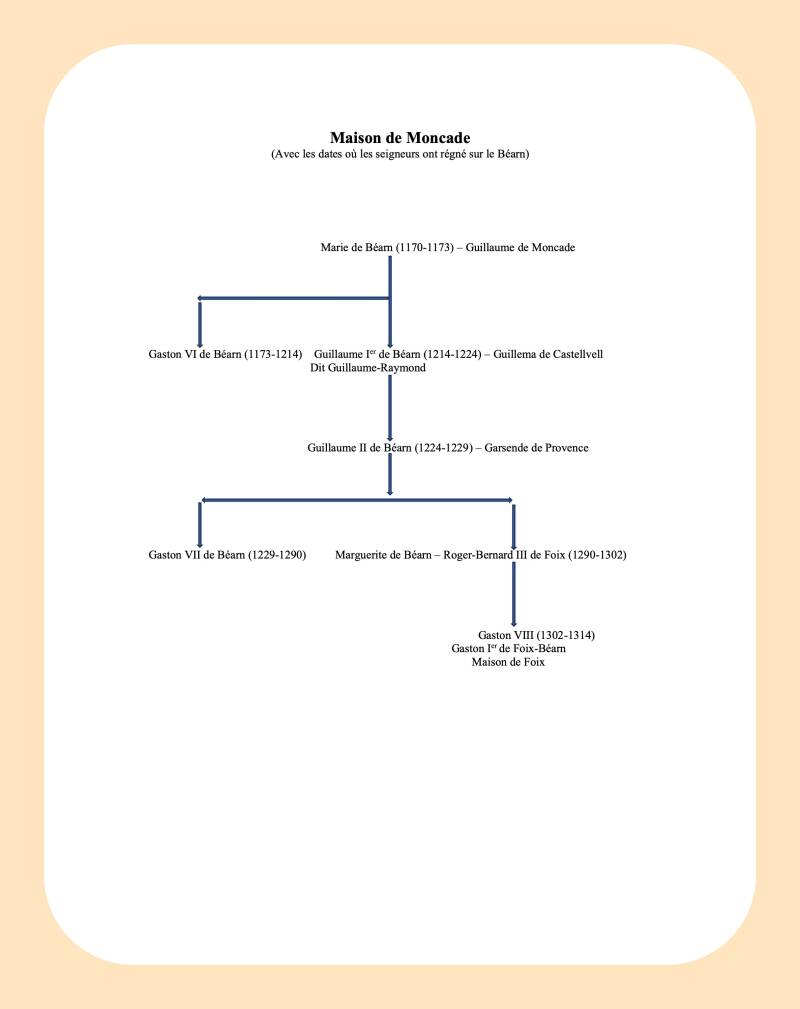

Inféodation du Béarn à l’Aragon sous les premiers vicomtes de Moncade : Par. 136

Soumission à l’Angleterre par Gaston VII, dernier vicomte de Moncade : Par. 155

Va et vient de la France à l’Angleterre sous la maison de Foix-Béarn : Par. 182

Gaston Fébus : seul maître en son pays : Par. 211

Ascension politique et sociale des seigneurs de Béarn sous la maison de Grailly : Par. 248

Le Béarn, simple vicomté ou pays souveraine sous la maison de Navarre ? Par. 289

Le protestantisme, dernier rempart du séparatisme béarnais : Par. 322

Conclusion : Le Béarn après : Par. 377

Cartes géographiques

Le Béarn aujourd’hui et ses voisins : Par. 1

L’Aquitaine sous le règne de César Auguste : Par. 23

Peuples de Novempopulanie (et future Gascogne) : Par. 25

Haute et Basse-Navarre telles qu’elles apparaîtront au XVIe siècle : Par. 95

Évolution du territoire du Béarn : Par. 104

La vicomté de Béarn et les fiefs voisins : Par. 111

Chemin de Compostelle : Par. 112

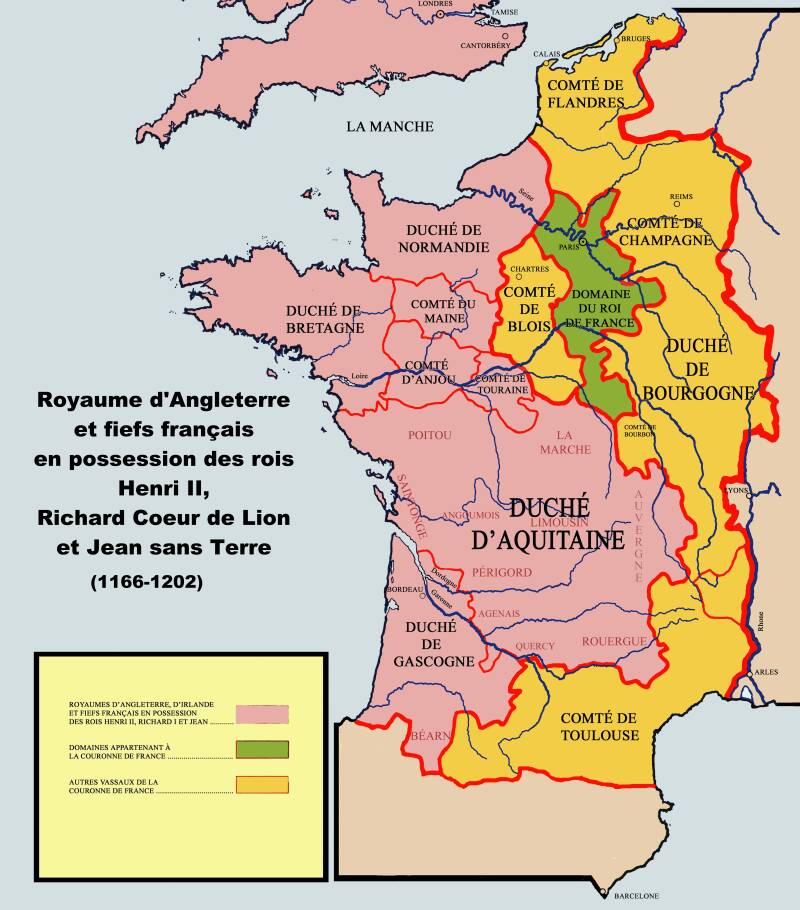

Territoires gouvernés par les rois angevins : Par. 162

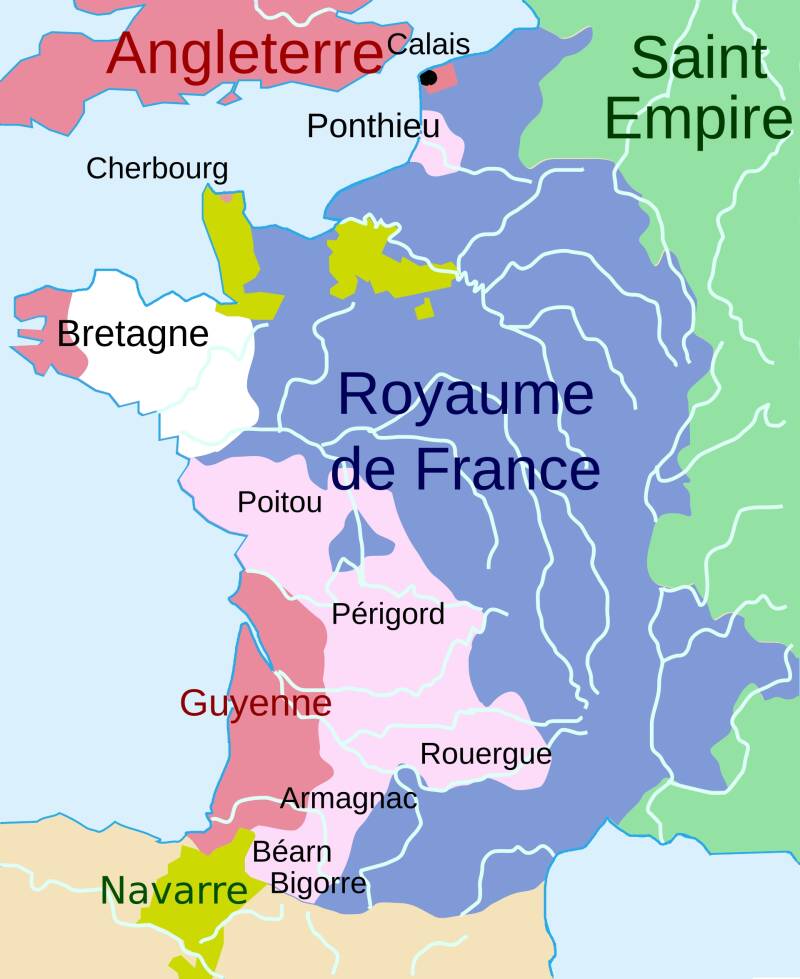

Traité de Brétigny : Par. 224

Italie en 1500 : Par. 299

Territoires sous la juridiction du Parlement de Navarre : Par. 374

Provinces de France en 1789 : Par. 407

Arbres généalogiques des vicomtes de Béarn

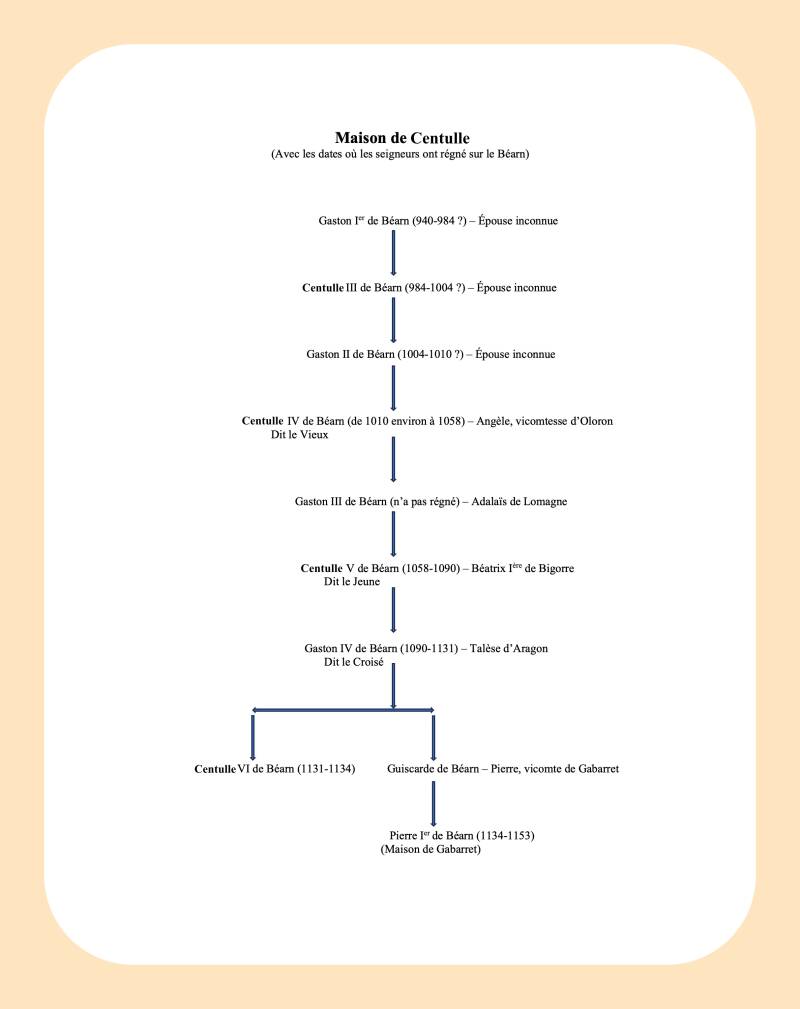

Maison de Centulle : Par. 108

Maison de Gabarret : Par. 132

Maison de Moncade : Par. 139

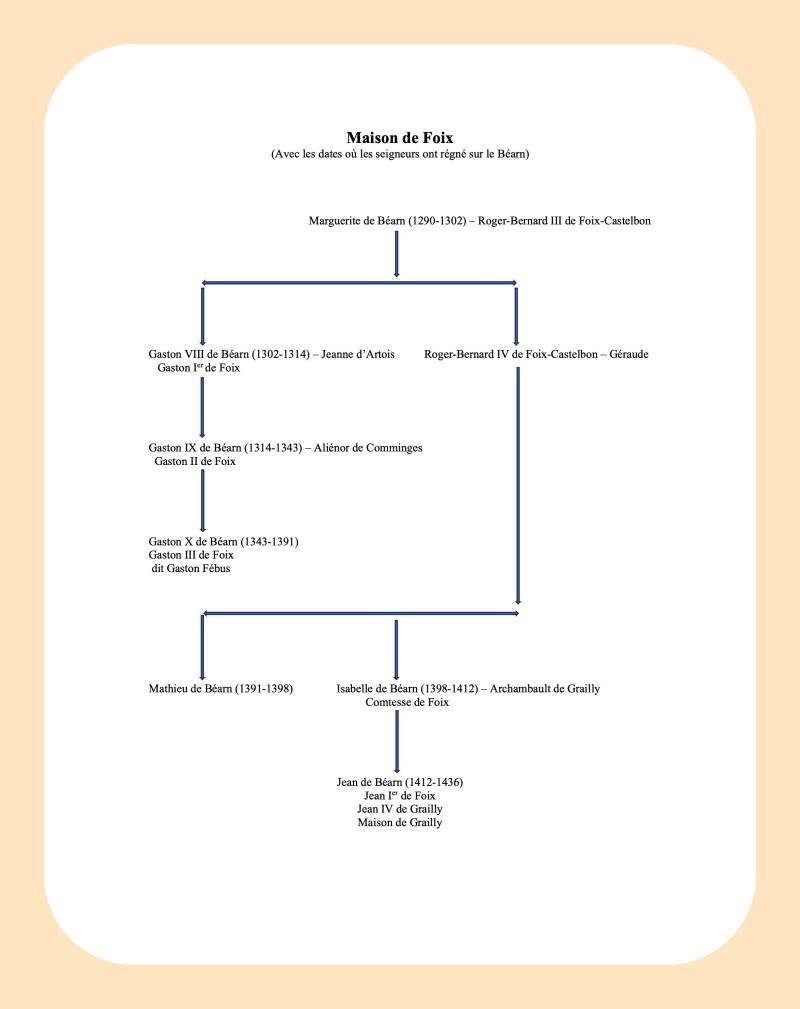

Maison de Foix : Par. 185

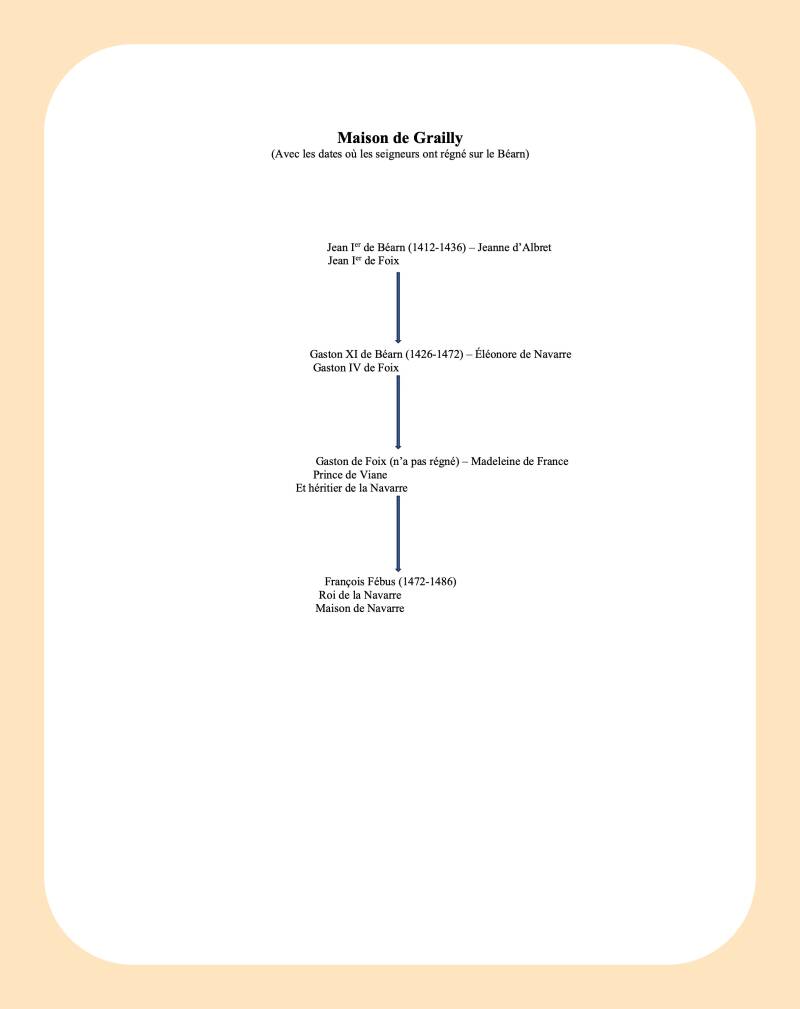

Maison de Grailly : Par. 249

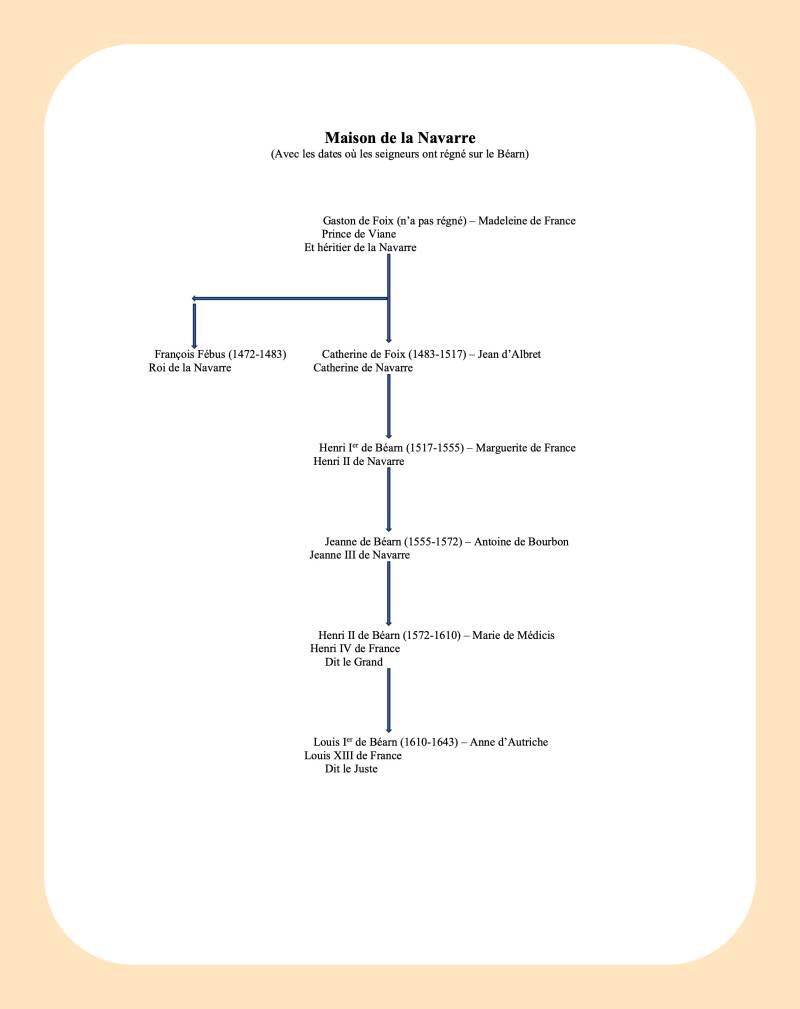

Maison de Navarre : Par. 289

Introduction générale : Le Béarn aujourd’hui.

Par. 1 Le Béarn, une région de la France faisant partie du département des Pyrénées-Atlantiques, occupe aujourd’hui un territoire d’une superficie de 4 100 kilomètres carrés, soit environ la moitié de celle de la Corse ou quatre fois celle de la Martinique. Il est traversé en diagonale par le gave de Pau, ainsi que par le gave d’Oloron, lui-même formé par la jonction, à la hauteur d’Oloron-Sainte-Marie des gaves d’Aspe et d’Ossau, des cours d’eau alimentés dans les Pyrénées. Si l’on en trace les frontières, le Béarn est entouré par les Hautes-Pyrénées à l’est, le Pays basque à l’ouest, les Landes au nord et l’Espagne au sud.

Le Béarn aujourd’hui et ses voisins

Par. 2 C’est un ancien peuple, les Bénarnis ou Bénéharnais, et leur cité, Beneharnum, qui ont inspiré le nom porté par la région du Béarn. Ce peuple et sa cité existaient déjà au moment de la conquête du sud de la Gaule par les armées de Jules César, en 56 avant notre ère (ci-après : av. n. è.). L’historien Pline en a d’ailleurs fait mention dans son ouvrage d’histoire naturelle, publié vers l’an 77.

Par. 3 Le territoire béarnais sera érigé en vicomté au milieu du Xe siècle. Cette vicomté, avons-nous déjà écrit en préface, représentait un fief noble relevant de la juridiction d’un vicomte. Les limites du Béarn coïncidaient alors avec celles du diocèse de la ville de Lescar, la première capitale de la vicomté. Le Béarn s’est agrandi par la suite ; on lui a ajouté la vicomté d’Oloron vers 1050, la vicomté de Montaner vers 1085, le pays d’Orthez en 1194, et quelques communes gasconnes et souletines au moment de la Révolution de 1789. Nous y reviendrons.

Par. 4 Le Béarn primitif était situé dans la partie méridionale d’un plus grand territoire, le duché de Vasconie, dont le nom changera au cours du XIe siècle en Gasconha ou Gascogne. La Vasconie avait elle-même été découpée au VIe siècle à partir d’une région encore plus vaste, et connue, au moins depuis l’Empire romain et même avant, comme étant l’Aquitaine.

Préhistoire du Béarn jusqu’à 56 avant notre ère.

Par. 5 Quoiqu’il soit fort possible et même probable que des hommes aient fréquenté cette contrée bien avant, les premières traces d’une occupation humaine certaine dans les Pyrénées occidentales remontent à environ 50 000 ans. C’était une période de la protohistoire que les archéologues ont appelé le paléolithique et qui s’est terminée il y a environ 11 700 ans, avec la fin de la dernière ère glaciaire. Découvertes dans la grotte de Gatzarria, située au Pays basque, dans la Soule, elles ont été laissées par des hommes de Néandertal, une espèce aujourd’hui éteinte d’hominidés vivant uniquement de chasse, de pêche et de cueillette.

Par. 6 Plus tard, entre 5 800 et 5 400 av. n. è., le réchauffement du climat a encouragé d’autres hommes, des Homo sapiens, autrement dit des hommes modernes, à occuper et à exploiter les vallées du Béarn en se faisant agriculteurs et bergers, notamment en basse vallée d’Osseau où l’on a découvert les plus anciens pollens de céréales. Il semble que les hommes de ce temps vivaient toujours dans des grottes, des abris sous roche et, en leur absence, des campements en plein air, ceci afin de se protéger des éléments naturels et des bêtes sauvages. En effet, les chercheurs n’ont toujours pas trouvé de vestiges de maisons bâties, que ce soit en pierres ou en bois.

Par. 7 Ces Homo sapiens ont laissé de nombreux vestiges de leur passage : des pointes de silex, des fragments d’os, des arêtes de poisson, des vases ornés de dessins, et même des colliers, colifichets et autres parures.

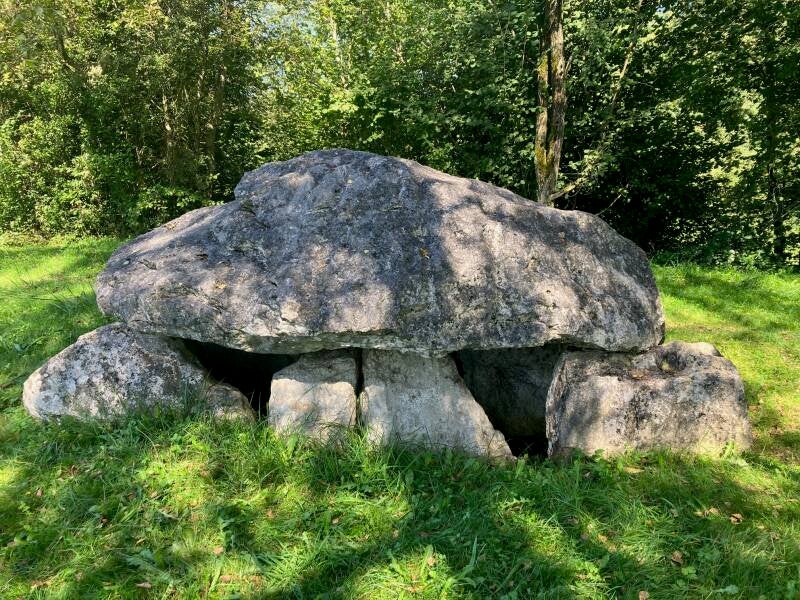

Par. 8 Les archéologues ont également mis à jour des monuments grandioses, principalement des dolmens et quelques menhirs, auxquels les Homo sapiens attribuaient des fonctions religieuses, tel le culte des morts. En effet, les dolmens étaient des tombes à inhumation collective. Leur structure se constituait de grandes dalles fichées au sol et coiffées d'une table, le tout plus ou moins recouvert de terre et de pierre, leur tumulus. C’est à partir de 4 500 av. n. è. que les premiers dolmens coiffés de leur tumulus sont apparus Gaule. Au Béarn, sur sept dolmens connus, six se trouvent dans les environs immédiats d’Oloron-Sainte-Marie. Et quatre sont même alignés sur la ligne de crête au nord de ses villages voisins allant d’Escou à Précilhon. Le village d’Escout, situé entre les deux autres, loge l’un de ces dolmens sous tumulus. Érigé il y a plus de 4 000 ans, il serait le plus ancien monument de la région. Le dolmen du village de Buzy, non daté celui-là, d’apparence semblable à la carapace d’une tortue, mais d’un poids considérable de cinq tonnes, est remarquable par sa taille de 1,60 m, tout comme par son état de parfaite conservation. Notons cependant qu’il a dû être déplacé de 40 mètres en 1880 pour faire place à une ligne de chemin de fer, ce qui explique l'absence de tumulus, comme s'il avait été remis à neuf.

Dolmen du village de Buzy

Par. 9 On trouve également des cromlechs ou harrespils sur le magnifique plateau du Bénou, avec une vue imprenable sur le Pic d’Ossau. Les cromlechs, des blocs de pierre disposées en cercle de 4 à 6 mètres de diamètres, sont au nombre d’une trentaine : 14 sont dans la forêt Mélèze, 1 à la Cloud, et 16 sur le site de Couraüs Accaüs. Ces derniers, qui surplombent la commune de Bilhères, sont précédés d’un alignement de pierres s’étendant sur 48 mètres. Leur signification nous est inconnue. L'absence de sépulture indique cependant qu'ils n'avaient pas d'usage lié au culte des morts.

Cromlechs de Lous Couraüs

Par. 10 Que sait-on de ces premiers agriculteurs et bergers de la région ?

Par. 11 Relativement peu de choses, en réalité ! Les premières tribus possédant une forme d’autorité hiérarchique seraient liées aux Ligures, un seul peuple ou plusieurs peuples apparentés dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui auraient occupé tout le sud-ouest de l’Europe. Il s’agirait apparemment de ses premiers habitants connus, les aborigènes de cette partie du continent. Leur présence a d’abord été révélée par les Grecs. Ces derniers les considéraient avec mépris comme les barbares de l’extrême occident. Ils seront éventuellement détrônés par les Celtes sur le territoire de la Gaule, mais pas dans l’Aquitaine romaine, où les Ligures continueront de dominer.

Par. 12 Les premiers envahisseurs du Béarn auraient été des Ibères. En réalité, nous ne sommes pas si certains qu’ils aient été des envahisseurs. Toutefois, l’archéologie a démontré que des bouleversements sont survenus au début de VIe siècle av. n. è., durant la transition entre le Bronze final et le premier Âge du Fer. Alors que les rapports économiques et sociaux du Béarn se faisaient jusque-là selon l’axe latitudinal, entre l’Atlantique et le Languedoc, ces relations se sont interrompues au profit d’échanges selon l’axe longitudinal, à la fois vers le nord et surtout vers l’Espagne, en direction sud.

Par. 13 Des Ibères, on peut le penser, auraient vraisemblablement franchi les crêtes des Pyrénées afin de s’approprier les terres fertiles des vallées du Béarn, soit en rejetant, ou encore en assimilant ses habitants pour les fondre dans un nouveau creuset identitaire. C’est à ce moment que sont apparus les premiers embryons de villages fortifiés, nous informent les archéologues.

Par. 14 Notons que les Ibères n’étaient pas une race ou une ethnie en soi. Il s’agissait plutôt d’un terme générique désignant un assemblage de tribus ou de petits peuples plus ou moins croisés entre eux. Ceux du nord-ouest de la péninsule ibérique étaient les Galliques, les Astures, les Cantabres et les Vascons. Nous les appellerons tous des Vascons pour la simplicité. Ils parlaient l’euskara, une langue si ancienne, plusieurs fois millénaire, qu'elle ne s'apparente à aucune autre. On la qualifie pour cette raison d'isolat. Elle évoluera tout en conservant sa syntaxe originale.

Par. 15 Les Vascons, peuple des montagne, seront les seuls qui, en refusant l’assimilation ou même l’altération de leur culture par les Romains, conserveront leur langue, de même que leurs coutumes, pratiques et traditions. Et leurs descendants ne se comporteront pas différemment face aux autres envahisseurs pendant tout le Moyen Âge, voire jusqu’à la Révolution française de 1789. Ils deviendront les Basques, une désignation que l’on voit la première fois après la chute de l’Empire romain d’occident, en 476 de notre ère. Les Basques actuels comptent donc assurément parmi les plus anciennes nations d’Europe vivant toujours sur la terre de leurs ancêtres. Ils seraient possiblement de la race des Ligures, ou ceux qu’on a appelés ainsi, ce peuple originel des Pyrénées et de ses environs aquitaniens décrit par les Grecs de l’Antiquité, il y a plus de 2 500 ans.

Par. 16 Aquitains et Gaulois ne se confondaient pas. Jules César enregistrera cette coupure fondamentale entre l’Aquitaine et la Gaule celtique dans sa guerre des Gaules : « Gallos ab Aquitanis Garumna flumen (…) diuidit ». Les Aquitains, poursuivra César, différaient des Gaulois par la langue (i.e. l’euskara), les lois et les coutumes. Même leur apparence physique les séparait, a-t-on appris du philosophe Posidonius d’Apamée, qui les apparentait davantage aux Ibères d’outre-Pyrénées qu’à leurs voisins de la Gaule celtique.

Par. 17 Les linguistes parlent couramment des anciens habitants de la Gascogne et du Béarn comme étant des peuples proto-basques, autrement dit des peuples dont la langue ancestrale, l’euskara, ou une certaine variante d'euskara, évoluera pour devenir à son tour une langue originale au nord des Pyrénées, la langue gasconne ou béarnaise. D’après les hypothèses communément acceptées, parmi les linguistes, le parler des peuples pyrénéens occidentaux, une variante basco-aquitaine, reflèterait leur cousinage étroit avec les Basques. Nous en avons tiré des enseignements sur leur lointain passé commun, cela des siècles avant que l'histoire des uns et des autres ait été documentée.

Par. 18 Au tournant de notre ère, il se trouvait en Aquitaine plusieurs peuples ou tribus, chacun avec sa cité, a écrit Jules César.

Par. 19 L’un des peuples les plus intéressants, pour notre propos, était les Venarnis, aussi appelés les Bénarnis ou Bénéharnais, Beneharnenses en latin, mentionné par Pline l’Ancien, auquel nous avons déjà fait mention. Leur chef-lieu aurait été Beneharnum, la commune de Lescar aujourd’hui, située à quelques kilomètres à l’ouest de Pau. Du moins le pensait-on encore tout récemment. Car des fouilles archéologies, réalisées entre 2019 et 2023, situeraient plutôt le chef-lieu des Bénéharnais à l’oppidum de Casterat, dans la commune d’Ibos, soit à une trentaine de kilomètres à l’est de Pau. Ville fondée vers l’an 150 avant notre ère, ses remparts, d’une hauteur de 8 mètres, s’étendaient sur plus de 1,2 kilomètre. Ses maisons, en rangs extrêmement serrés, auraient abrité entre 3 000 et 5 000 habitants. Le site de Casterat a cependant été abandonné au profit de Lescar un demi-siècle après la conquête romaine. Lescar, et sa voisine Pau, auraient donc été des créations romaines, tout comme la cité d’Iluron ou Oloron sortie du sol quelques siècles plus tard.

Par. 20 Si l’on connaît désormais l’emplacement exact du village occupé par les Bénéharnais, on ignore toujours les limites du territoire sous leur gouvernement. Il était sans aucun doute beaucoup moins étendu que le futur Béarn, auquel ils donneront leur nom au Xe siècle.

Domination romaine de 56 avant notre ère à l’an 407.

Par. 21 En 56 av. n. è., les légions de Jules César, conduites par son lieutenant Crassus, ont franchi le col des Pyrénées venant d’Espagne avec pour objectif de conquérir l’Aquitaine. Leur mission, il faut l’admettre, paraît avoir été une promenade, tant la résistance a été anémique. L’affaire a été vite réglée : le sort de l’Aquitaine s’est décidé en une seule bataille survenue quelque part dans la moyenne vallée de l’Adour, au sud d’Oloron-Sainte-Marie. De fait, à l’exception de quelques soubresauts, les Aquitains ne se sont plus manifestés pour la peine. Cela dit, il a quand même fallu quelques décennies pour qu’elle devienne totalement soumise au pouvoir romain. Des révoltes ont effectivement eu lieu en 39-38 av. n. è., puis en 29-27 av. n. è. Quant au reste de la Gaule, il se soumettra à César après le siège d’Alésia, en juillet, août et septembre de l’année 52 av. n. è.

Par. 22 Il fallait maintenant organiser les territoires conquis. Pour cela, César a divisé la Gaule en trois provinces : la belge ; la lyonnaise ; et l’aquitanique. Cette dernière, re-dessinée par l’empereur Auguste, était bornée au sud par les Pyrénées, au nord par la Loire, à l’est par les Cévennes et à l’ouest par l’Atlantique. La Gaule narbonnaise située sur le pourtour de la Méditerranée se trouvait déjà sous le contrôle des Romains depuis 120 av. n. è.

Par. 23 L’Aquitaine a elle-même été divisée sous le règne de l’empereur Dioclétien, pendant les années 284 à 305, pour constituer les nouvelles provinces romaines d’Aquitaine I, d’Aquitaine II, et d’Aquitaine III, aussi appelée la Novempopulanie ou le Pays des neuf peuples. La Novempopulanie, avec plus ou moins les mêmes frontières, changera de nom après la chute de l’Empire romain pour devenir la Vasconie, éventuellement la Gascogne, puis enfin la Guyenne. Il faudra s’habituer à ces différents noms en usage tour à tour selon les époques.

L’Aquitaine sous le règne de César Auguste

Par. 24 Les neuf peuples originaires de la Novempopulanie au temps de Jules César étaient les Ausques, capitale Eliumberrum (Auch), les Biguerres, capitale Bigorra (Saint-Lézer), les Boiates, capitale Boïos (village aujourd’hui disparu), les Couserans, capitale au nom inconnu (Saint-Lizier), les Convènes, capitale Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges), les Elusates, capitale Eluza (Eauze), les Lactorates, capitale Lactora (Agen), les Tarbelles, capitale Aquae Tarbellicae (Dax) et les Tarusates, capitale Atura (Aire-sur-Adour). Trois autres peuples se sont ajoutés après le règne de l’empereur Dioclétien, donc après l’an 305 : les Vasates, capitale Cossium (Bazas), les Bénéharnais, capitale Beneharnum (Lescar), et les Iluronenses, capitale Iluro (Oloron).

Par. 25 Toujours pour des raisons de commodité administrative, les Romains ont créé de nouvelles cités. Celles-ci représentaient le cadre de vie idéal et la forme achevée de gouvernement, d’après l’idée que s’en faisaient les nouveaux seigneurs du lieu. Et comme la Gaule était un monde de tribus, Rome, qui ne souhaitait pas tout bouleverser, a pensé que les nouvelles cités devaient plus ou moins correspondre aux anciennes ethnies. L’Aquitaine, surtout dans sa partie méridionale, là où il se trouvait plusieurs petits peuples obscurs, posait cependant un problème : établir autant de cités qu’il y avait de tribus aurait été effectivement ingérable. Rome a conséquemment résolu de les regrouper afin d’édifier de nouvelles cités plus conséquentes, dont Iluro, notre Oloron, faisait partie.

Peuples de Novempopulanie (et future Gascogne)

Par. 26 Cela nous amène à traiter de la création d’Iluro, aujourd’hui Oloron. Iluro n’existait pas à l’arrivée des légions de César, en 56 av. n. è. Du moins, rien, que ce soit dans les archives ou d’après les fouilles archéologiques, ne permet de conclure autrement.

Par. 27 En effet, l’Itinéraire d’Antonin, guide de voyage routier du monde romain datant de la seconde moitié du IVe siècle, mentionne Iluro comme l’un des relais sur le chemin vers l’Espagne en passant par le col du Somport. Il y a aussi la borne routière du Somport, découverte il y a peu, mais elle aussi datant probablement du IVe siècle, dont les inscriptions mentionnent l’importance de cette voie passant par Iluro. Et il y a, enfin, le Registre des provinces et cité de la Gaule, ou Notice des Gaules en court, une compilation de la fin du IVe siècle des dix-sept provinces et 115 villes de la Gaule, qui cite la présence des Elloronenses dans la province de Novempopulanie. Aucune autre trace écrite n’atteste d’une existence plus ancienne de la cité d’Oloron. Voilà pourquoi les premières années du IVe siècle sont souvent mentionnées par des chercheurs comme étant les dates probables de la naissance d’Oloron ou plus certainement de sa promotion au rang de cité.

Par. 28 Évoquer une promotion tardive d’Oloron au rang de cité fait sens, car on peut supposer qu’un hameau très modeste se trouvait déjà à cet emplacement bien avant, ne serait-ce qu’en raison de sa situation géographique avantageuse sur une route importante menant à l’Espagne, par le col du Somport. Pour preuve, il se trouve quelques rares vestiges de maisons datant de l’époque pré-romaine découverts dans le quartier oloronais de Sainte-Croix. Il n’empêche que rien ne prouve qu’un lien puisse être établi entre cette ancienne bourgade et l’Iluron de l’ère romaine mentionnée dans les documents postérieurs.

Invasions barbares de l’an 407 à 507.

Par. 29 Le Béarn a connu quatre siècles de relative paix et prospérité sous la domination romaine. Une nouvelle langue naîtra au contact du latin : l’ancien euskara du Béarn, la langue du pays depuis l'arrivée des Ibères au nord des Pyrénées six siècles plus tôt, évoluera en gascon et en sa variante le béarnais, comme on les appellera des siècles plus tard. Ils deviendront des facteurs identitaires très forts. Leur présence contribueront à la volonté d’indépendance du Béarn et de la Gascogne dans son ensemble.

Par. 30 Le ciel a commencé à s’assombrir vers la fin du IVe siècle. L’Empire romain se désagrégeait progressivement. Il est difficile de dire quand exactement l’Empire a disparu. Toute date serait arbitraire. On mentionne souvent le dernier empereur d’Occident, Romulus Augustus, un adolescent de 14 ans déposé en 476 par le général barbare Odoacre lorsque celui-ci a occupé Rome, pour être immédiatement proclamé roi par ses troupes.

Par. 31 Cela étant, le déclin de l’Empire avait commencé bien avant, des années plus tôt. Dès le début du IVe siècle, en effet, les empereurs romains, incapables de défendre adéquatement leurs frontières, ont recruté des barbares dans les rangs de leurs légions pour se défendre contre ces mêmes barbares. Ils ont même conféré à certains d’entre eux le statut de fédérés lorsque, incapables de les repousser, ils ont accepté leur présence au sein de l’Empire dans l’espoir de les fixer définitivement et de les intégrer. Ce fut le cas des Wisigoths.

Par. 32 Les Wisigoths, peuple guerrier originaire de la Germanie, toujours les armes à la main, franchissaient régulièrement les frontières pour pratiquer leur activité favorite : les razzias. C’était une manière, pour ces brigands, d’amasser du butin, avant de se retirer sur leurs terres avec le produit de leurs rapines. Un nouveau roi élu en 395, Alaric Ier, un homme intelligent, cultivé et ambitieux, décida cependant d’un programme de pillage à une tout autre échelle : avec ses 40 000 Wisigoths, dont 8 000 guerriers, il a dépouillé tour à tour la Macédoine, la Grèce et l’Illyrie, des proies sans défense. Puis, il a regardé du côté de la riche Italie, qu’il a envahie à la fin de l’an 401. Après quelques batailles, négociations et diverses ruses, Alaric s’est emparé de Rome le 24 août 410. Le saccage de la ville, d’une durée de trois jours, comme celui du reste de la péninsule dans les mois suivants, lui a permis d’amasser un immense trésor.

Par. 33 La Cité éternelle n’avait pas été livrée à des envahisseurs depuis l’invasion gauloise survenue 800 ans plus tôt. On ne saurait imaginer à quel point, sur le moment, toute la population de l’Empire en a été bouleversée. Son monde s'écroulait. Saint Jérôme, un ancien résident, a notamment décrit à chaud la chute de Rome comme ayant été un cataclysme : « la terre entière périt avec cette seule ville », a-t-il écrit.

Par. 34 Un malheur n’arrivant jamais seul, l’Occident romain subissait parallèlement une invasion par trois autres peuples : les Suèves, les Alains et surtout les Vandales. Ils ont traversé la Gaule à partir de l’an 406, notamment l’Aquitaine et notre Novempopulanie, en dévastant tout sur leur passage. Seule Toulouse a été épargnée après un long siège grâce à ses immenses remparts et au leadership de son évêque Exupère. Ce n’est qu’en 410 que les Vandales se sont enfin décidés à partir pour continuer leurs déprédations en Espagne, avant de franchir le détroit de Gibraltar pour achever leur folle équipée au Maghreb. Plusieurs, apparemment, seraient pourtant demeurés en Espagne.

Par. 35 Jovin, un ambitieux général de Rome proclamé empereur par ses troupes en 411, a cherché et obtenu l’année suivante l’alliance du nouveau roi wisigoth Athaulf, alors toujours en Italie. Les Wisigoths, avec leur contingent de 10 000 guerriers, ont accepté à sa demande de repasser les Alpes, libérant de la sorte l’Italie, mais seulement parce que Jovin, en échange, leur a laissé le libre passage et son autorisation pour envahir la Gaule. La pauvre Aquitaine, encore à panser ses plaies après le départ des Vandales, voyait maintenant arriver les Wisigoths.

Par. 36 Cela n’a pris que quelques mois à Athaulf, au cours de l’automne 413, pour prendre l’Aquitaine I, l’Aquitaine II et la Novempopulanie. Toulouse, cette fois, n’a pas échappé aux combats et à la dévastation. Toutefois, Bordeaux a accueilli les envahisseurs sans leur opposer de résistance. Après tout, se sont dit les Bordelais, mieux valait l’ordre wisigothique que l’anarchie menaçante en raison de l’impéritie du pouvoir impérial. Athaulf, cette fois, a préféré ne pas continuer dans les mauvaises habitudes des Wisigoths, du moins pas immédiatement, mais a plutôt cherché à instaurer un nouveau royaume pour le substituer à la Rome défaillante. Autrement dit, Athaulf rêvait de se faire roi.

Par. 37 C’était prématuré de la part du chef wisigoth ! Ses troupes, tiraillées par la faim, ont repris leurs exactions en 414 et 415. Pour les fidéliser, tout en se vengeant de l’empereur Flavius Honorius hostile à son projet, Athaulf a de nouveau mis à sac toutes les provinces gallo-romaines du Sud-Ouest, dont la Novempopulanie et ses villes de Lescar et d’Oloron, avant de se diriger vers l’Espagne et sa cité Barcelone. Des dissensions sont immédiatement apparues parmi les Wisigoths. Leur roi, mort en août 415, en a été la victime. Les deux Aquitaines et la Novempopulanie ont enfin connu un répit de trois années, à peine suffisant pour reconstruire et se repeupler.

Par. 38 Pendant ce temps, le nouveau roi des Wisigoths, Wallia, a abandonné l’usurpateur romain Attale pour se mettre au service du véritable empereur romain Honorius et de son général le patrice Constantin. À leur demande, il s’est mis à la tâche en nettoyant l’Espagne des autres peuples barbares qui l’encombraient encore : les Vandales, les Alains et les Suèves. En 418, ayant rempli son contrat d’assainissement des provinces espagnoles de l’Empire, Wallia et ses 100 000 Wisigoths, maintenant réconciliés avec l’empereur, se sont vus octroyer, par traité, le régime d’hospitalité dans le sud-ouest de la Gaule. L’entente négociée avec Constantin, en plus du logement et de la nourriture, leur accordait le droit de s’installer à demeure dans les régions qu’ils avaient dévastées quatre ans plus tôt. En contrepartie, les Wisigoths et leurs guerriers restants, désormais avec le statut de fédérés de Rome, ou d’auxiliaires si l’on préfère, devaient servir l’Empire et le défendre. Des otages échangés de part et d’autre serviraient de garants de leur pacte.

Par. 39 C’est ainsi qu’un premier royaume barbare a été fondé en terre romaine dans la plus stricte observance du droit romain. Toulouse a été choisie pour capitale. Wallia, décédé en 418, et son successeur Théodoric Ier, décédé en 451, resteront fidèles à la parole donnée. Indiscutablement, l’entente de 418 avait fait des Wisigoths des vassaux de Rome. Cela dit, ces anciens barbares, ambitieux et aventureux, ont voulu s’en affranchir très rapidement. Euric, le successeur de Théodoric, a effectivement rompu officiellement le foedus passé avec Rome dès 466, puis a entrepris la conquête des terres voisines malgré l’opposition de l’empereur Anthemius.

Par. 40 La présence des Wisigoths restait néanmoins la bienvenue en Novempopulanie parmi la population locale, car celle-ci savait que l’affaiblissement du pouvoir impérial ne leur permettait pas d’espérer quelque autre aide rapide et surtout efficace, en cas de danger.

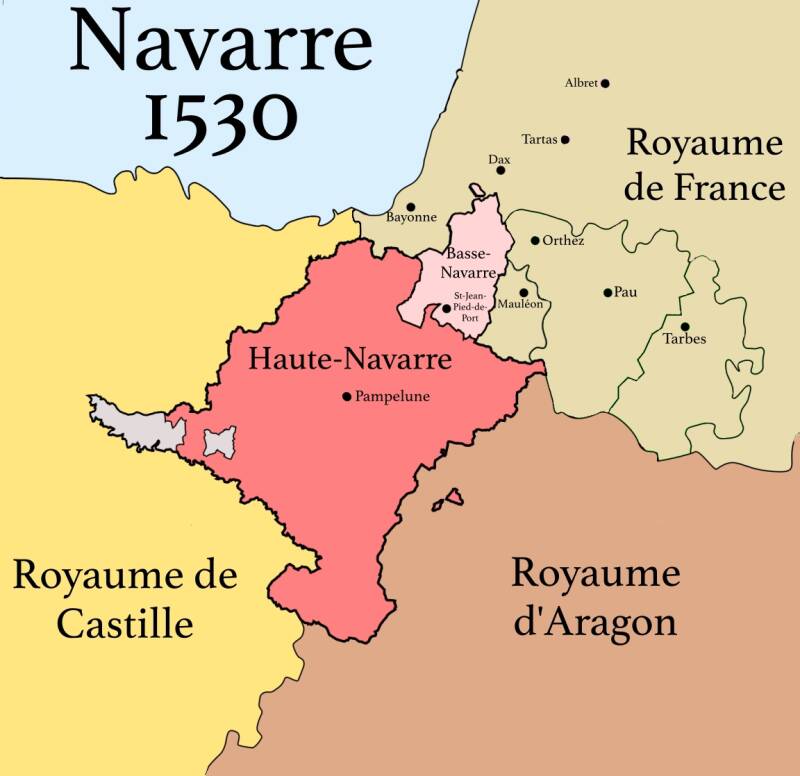

Par. 41 Bien que les Wisigoths soient restés en Novempopulanie et en Aquitaine jusqu’en 512, soit presque un siècle, les deux communautés, autochtone et wisigothe, ne se sont pas fusionnées ; elles ont plutôt cohabité, chacune gouvernée par ses coutumes, et chacune fidèle à son rôle, l’une de productrice, l’autre de protectrice. Avec pour résultat que les Wisigoths ont vécu en étrangers dans leur propre royaume. Leur religion y a contribué pour beaucoup ; certes, les Wisigoths avaient été convertis au christianisme par le moine Wulfila entre 340 et 380, mais ils avaient adopté l’hérésie arienne, alors qu’ils vivaient dorénavant dans un pays en voie de conversion par des évêques missionnaires catholiques. La doctrine de l’arianisme rejetait la divinité de Jésus. Elle s’opposait en cela au catholicisme qui mettait sur pied d’égalité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On comprendra donc le peu de mariages mixtes célébrés, tout comme l’animosité persistante des nouveaux évêques de Novempopulanie envers les chefs wisigoths. En somme, la cohabitation, quoique sans révolte notable, demeurera sans joie. On s’est toléré, tout au plus.

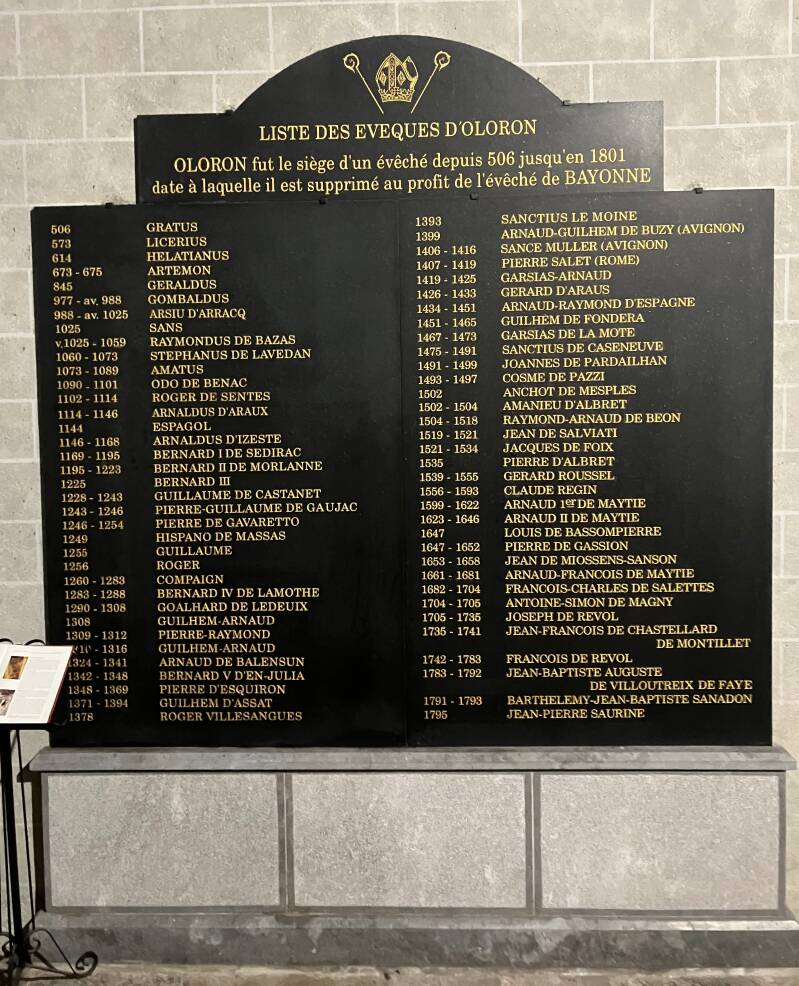

Par. 42 Alaric II a ceint la couronne des Wisigoths en 484. La plus grande menace au pouvoir wisigothique dans le sud-ouest de la Gaule demeurait ces évêques catholiques, dont le comportement s'apparentait à celui d'une cinquième colonne. Et pourtant, contrairement à son prédécesseur Euric, qui avait persécuté le clergé romain, Alaric a cherché à désarmer son opposition par une politique de conciliation. En 506, il a même autorisé la tenue d’un concile à Agde, auquel le premier évêque du diocèse d’Oloron, Gratus, plus tard connu sous le nom de saint Grat, a participé. Celui-ci avait été ordonné évêque et établi dans son nouvel évêché créé quelques années avant, avec l’accord du roi des Wisigoths, faut-il préciser. Alaric a poursuivi son rapprochement par la promulgation, en février 507, d’un code de loi inspiré du droit romain et connu depuis sous le nom de Bréviaire d’Alaric. Il énonçait des règles s’imposant juridiquement à tous, de l’humble paysan jusqu’au prince, en l’occurrence à Alaric lui-même. Nul ne pouvait les modifier ou les enfreindre. C’était la fin du gouvernement arbitraire et l’avènement de ce que l’on appellera plus tard la primauté du droit (rule of law en langue anglaise). Ce Bréviaire d’Alaric paraissait une œuvre si achevée et souhaitable aux yeux de ses contemporains que les rois francs l’adopteront quand viendra leur tour de gouverner l’Aquitaine.

Évêques du diocèse d’Oloron

(Tableau se trouvant à la cathédrale Sainte-Marie)

Intermède mérovingien de l’an 507 à 602.

Par. 43 Tout semblait donc aller pour le mieux dans le royaume wisigoth de Toulouse. Mais les événements défavorables au pouvoir wisigothique vont se précipiter, cela à seulement quelques semaines du décès d’Alaric II.

Par. 44 Rome, à l’époque, semblait n’être plus qu’un souvenir. Clovis, roi des Francs, issu de la dynastie des Mérovingiens, se trouvait être le dirigeant qui comptait dorénavant en Occident, certainement depuis sa victoire en 486 sur le général gallo-romain Syagrius.

Par. 45 Clovis s’était intéressé au sud de la Gaule depuis les années 490, en y menant au moins deux expéditions contre le royaume wisigoth, en 496, puis en 498. On ne sait quel en fut le prétexte. Des sources postérieures ont mentionné que c’était pour éradiquer l’arianisme. Rien n’est moins sûr ! Après tout, Alaric avait traité les évêques catholiques avec considération et respect. En outre, Clovis, dont la conversion n’aurait eu lieu vraisemblablement qu’au tournant du siècle, demeurait un infidèle. Et lors de l’ultime bataille de Vouillé, au printemps de l’année 507, cette fois après son baptême, Clovis se fera même accompagner du roi de Bourgogne Gondebaud, de confession arienne comme l’étaient les Wisigoths. La soif de conquête du Franc paraît donc avoir été une motivation plus convaincante que sa volonté d’éradiquer une hérésie.

Par. 46 Plus tard, cependant, au moment du grand concile tenu à Orléans, le 10 juillet 511, les participants ont confirmé le rôle prépondérant du roi des Francs dans la défense de l’Église, en reconnaissant notamment son pouvoir de désigner les évêques.

Par. 47 Alaric II a été tué à Vouillé des mains de son adversaire. Clovis en a profité pour s’emparer du trésor d’Alaric Ier lors du sac de Rome en 410. Presque tous les Wisigoths, par dizaines de milliers, se sont du coup enfuis de l’Aquitaine pour rejoindre l’Espagne. Ils y fonderont un nouveau royaume wisigoth ayant pour capitale Barcino (Barcelone).

Par. 48 Afin de rendre le retour des Wisigoths quasi impossible, certainement sur le court terme, Clovis a stationné près de 100 000 hommes dans le sud-ouest de la Gaule. Seulement, les Francs ne pouvaient tenir toute l’Aquitaine bien longtemps, surtout le territoire de la Novempopulanie décentrée à l’extrême sud-ouest. Pour celui-ci, qui connaissait déjà une forme de large autonomie, rien n’a semblé radicalement différent après l’arrivée des nouveaux venus de race germanique.

Par. 49 Clovis et ses descendants, à partir de 511, et jusqu’en 584, se sont contentés de confier à plusieurs comtes, comes en latin, la charge de gérer l’Aquitaine. D’après l’évêque Grégoire de Tours, être comte ne correspondait pas à un titre de noblesse, mais plus à celui d’un serviteur du prince révocable à volonté. Un comte demeurait un agent de pure exécution, toujours soumis à l’autorité de son supérieur. La fonction comtale était l’une des dernières créations administratives de l’Empire romain d’Occident vers 470, une idée que les Francs ont trouvé commode de reprendre. Mais nommer ici et là des comtes ne suffisait pas. La relative faiblesse de leur armée a obligé les rois des Francs à rassembler l’ensemble des circonscriptions de l’Aquitaine pour les soumettre à l’autorité d’un duc, un seigneur plus puissant et normalement un membre de la famille du roi ou encore le roi lui-même.

Par. 50 Clotaire Ier (mort en 561) a été le premier héritier de l’Aquitaine et de la Novempopulanie, puis ce fut Charibert ou Caribert Ier (mort en 567), Sigebert Ier (mort en 575), Chilperic Ier (mort en 584), Gontran (mort en 592), Childebert II (mort en 596), Thibert II (mort en 612), Thierry II (mort en 613), Sigebert II (mort en 613), Clothaire II (mort en 629) et Dagobert Ier (mort en 639). Par la suite, les maires du palais de leurs successeurs, nominalement les intendants du roi chargés de ses affaires domestiques, joueront un rôle croissant, au point de devenir les souverains effectifs du monde franc en lieu et place des rois mérovingiens.

Par. 51 Malgré tous les hommes à leur service, les rois mérovingiens et autres successeurs de Clovis ont été davantage des seigneurs en nom plutôt que dans les faits sur leur terre d’Aquitaine, et encore davantage dans sa partie méridionale, car cette région, au sud du fleuve Garonne, refusera toujours la tutelle de l’étranger. Cela lui sera d’autant plus facile de s’émanciper que ce territoire, une marche de tous les empires, se trouvait loin des centres du pouvoir franc et de ses armées.

Arrivée des Vascons et premier rêve d’indépendance de l’an 561 à 768.

Par. 52 Le terme Wasconia, ou Vasconie, a fait son apparition vers la fin du VIe siècle dans la Cosmographie écrite en grec par un auteur anonyme de la cité de Ravenne. C’était simplement le nouveau nom donné à la Novempopulanie, après que les Vascons espagnols, les anciens Basques, de belliqueux montagnards d’après leur réputation chez les Romains, eurent l’idée de s’étendre vers le nord, à partir de l’antique Vasconie située sur l’autre versant des Pyrénées. Par altération linguistique, la Vasconie française deviendra la Gascognia, ou la Gascogne, au début du XIIe siècle. Du côté espagnol, la Vasconie constituera après 1134 le royaume de Pampelune, ou de Navarre, un royaume fondé par le noble Eneko Arista en 824, le premier d’une lignée de 17 rois basques.

Par. 53 Il n’y aurait pas eu de projets d’invasion de la Novempopulanie par les Vascons, à proprement parler. Leur avancée se serait plutôt manifestée par des incursions sporadiques à partir de 561, avant qu’ils ne s’installent à demeure après 587, surtout dans le sud-ouest. Autrement dit, les Vascons s’installeront définitivement dans ce qui correspond aujourd’hui au territoire basque français. Très peu de Vascons auraient occupé le reste du bassin aquitain. C’est du moins le témoignage que nous en a laissé l’évêque Grégoire de Tours.

Par. 54 Pour mieux situer les terres basques, la Soule, le Labourd, l’Agramont et l’Amikuze-Ostabarret du bas Moyen Âge, on peut consulter, quelques pages plus loin, une carte illustrant l’emplacement de tous ces fiefs nobles, les uns par rapport aux autres, tels qu’ils existeront au XIIe siècle.

Par. 55 Apparemment, en l’absence de confirmation archéologique, les historiens ont rejeté l’idée qu’il y aurait eu une invasion des Vascons au nord des Pyrénées. On aurait plutôt assisté à des migrations pacifiques portées par la recherche de terres fertiles. Mais peu importe ; leur présence s’est manifestée de manière indéniable, démographiquement, culturellement et politiquement, au point où l’ancienne Novempopulanie a changé de nom pour devenir la Wasconia ou la Vasconie. Cela dit, leur nombre serait demeuré insuffisant pour se substituer ou se fusionner aux autochtones ailleurs que dans le Pays basque français actuel. Voilà pourquoi l''euskara redeviendra la langue commune dans le seul Pays basque. Ailleurs, en Vasconie, l'ancien euskara avait déjà entrepris son évolution au contact du latin. Elle poursuivra sa mutation pour devenir devenir le gascon et le béarnais, deux variantes de langue d'oc.

Par. 56 Les rois Francs, suzerains nominaux de ces terres, ont bien sûr cherché à stopper les Vascons, voire à les contraindre de se retirer sur leurs montagnes, mais sans grands succès, en dépit de leurs nombreuses tentatives. En 602, la fatigue de chaque partie aidant, une entente a été conclue suivant laquelle les Vascons, dont la présence était désormais acceptée, se soumettraient et reconnaîtraient l’autorité des ducs nommés par les Mérovingiens pour la Vasconie. Le premier duc de Vasconie portait le nom de Genial (duc de 602 à 626). Ses successeurs immédiats, des seigneurs francs ou saxons, ont été Aighinan (de 626 à 636), Amand (de 630 à 660) et Félix (de 660 à 670). Les ducs suivants seront des Vascons, autrement dit des Basques.

Par. 57 Malgré les promesses échangées en 602, des soulèvements ont eu lieu, comme celui de l’année 626 évoqué dans les Chroniques de Frédégaire, écrites vers 660. Les ducs de Vasconie de la race des Francs ou Saxons auraient été très occupés à les réprimer, mais avec des succès inégaux ou passagers, car la population locale, les anciens Aquitains, qui n’aimait pas particulièrement ses maîtres mérovingiens, n’a pas voulu collaborer à sa propre occupation. Au contraire, les autochtones aquitains ont trouvé dans les Vascons des alliés, lorsqu’eux-mêmes ont voulu s’émanciper des Francs, à leurs yeux des étrangers. Un indice des troubles que l’Aquitaine a alors connus est la très faible représentation des ecclésiastiques aux conciles de Paris de 614, de Clichy de 626-627 et même de Chalon en 639-654. Il faudra attendre le concile régional de Bordeaux, entre 663 et 675, pour que tous les évêques de la Vasconie y assistent.

Par. 58 L’absence des prélats à Chalon s’expliquerait plus difficilement. Dagobert Ier, dernier roi mérovingien victorieux dans la région, avait pourtant vaincu et soumis les Vascons au cours de l’année 635. Quelques mois après leur défaite, les seigneurs vascons, sous la conduite du duc Aighinan, se présenteront même devant Dagobert pour jurer fidélité au royaume franc et recevoir dans le même temps la clémence du roi. Mais il faut croire que la promesse de fidélité des Vascons n'aura duré qu’un temps.

Par. 59 De fait, les Vascons ont manifesté très vite et sans relâchement leur souhait de devenir autonomes en toutes matières.

Par. 60 Une anecdote nous informe de leurs progrès. C’était en 675. Après que le maire du palais Ebroïn eut ordonné le supplice de saint Léger et de son frère Gérin, plusieurs nobles francs, opposés au maire, se sont réfugiés en Vasconie. Ennemi d’Ebroïn et allié de saint Léger, le duc Loup (Lupus), nouveau seigneur de la Vasconie, dont on a écrit qu’il était né Vascon (toujours entendre Basque), les a accueillis dans son duché, avant de se lancer lui-même dans la bataille l’année suivante. On ne connaît pas son sort après 676 ni même s’il a connu la victoire. Néanmoins, ces évènements démontrent que la Vasconie paraissait assez sûre ces années pour servir d’asile à des réfugiés, autrement dit que la domination des Francs y avait subi un repli marqué.

Par. 61 Décidément, la Vasconie, dont le nom se changera en Gascogne au tournant du millénaire, semblait un pays à part, réfractaire à toute domination étrangère. Il y a bien eu le maire du palais Charles Martel qui a combattu et remporté la victoire sur le duc Eudes vers 720, mais cela fut sans grande conséquence sur l’avenir à long terme du duché. En effet, Eudes (duc de 688 à 735), et surtout Hunaud Ier (duc de 735 à 744) et son fils Waïfre (duc de 745 à 768), tous trois des successeurs de Loup Ier et de purs Gascons, en feront un territoire pratiquement indépendant. Waïfre s’est d’ailleurs posé face à Pépin le Bref en véritable roi.

Par. 62 Pépin le Bref, dernier maire du Palais et premier roi de la dynastie des Carolingiens, a pourtant porté des coups sévères contre Waïfre en lui faisant la guerre pendant huit longues années, jusqu’au jour où le Vascon sera tué par suite d’une trahison, le 2 juin 768. Peu après, Pépin mourra également, sans avoir pu s’assurer du contrôle de la région. Mais son fils y parviendra dans l’année suivant son accession au trône. En effet, Hunald II, probable fils de Waïfre, après s’être soulevé à son tour contre le pouvoir franc en 769, a dû fuir devant l’avancée des troupes de Charlemagne pour se réfugier chez les Vascons. Mais ces derniers lui ont refusé l’asile. Que lui est-il arrivé ? On ne connaît pas son sort. Hunald II aurait été le dernier seigneur dont on peut affirmer qu’il a dirigé son duché en toute indépendance.

Par. 63 Charlemagne consacrera son règne de 768 à 814 à la mise des structures administratives fondatrices d’une nouvelle organisation sociale et politique appelée la féodalité. La Gascogne, cette partie méridionale de l’Aquitaine, continuera pourtant sa lutte pour l’indépendance.

Introduction à la féodalité.

Par. 64 On peut difficilement comprendre la suite sans une description très sommaire de ce qu’était la féodalité, tout au moins dans sa version épurée et idéale, dont elle va s’approcher grossièrement au tournant du premier millénaire de notre ère.

Par. 65 Avant tout, la féodalité était une organisation sociale fondée sur un ensemble de serments individuels, des engagements sacrés, qui chacun établissait un lien personnel très fort entre deux hommes, un seigneur et son vassal. Le seigneur confiait à une personne la possession d’une terre et promettait de la défendre autant par sa justice que par ses armes. En retour, cette personne jurait de demeurer fidèle à son seigneur, et de combattre à ses côtés quand il demanderait son aide. Sur toute l’étendue d’un royaume, le roi, les grands et les plus petits seigneurs, sans oublier les humbles paysans et artisans, étaient de ce fait unis les uns aux autres par un vaste réseau de droits et de devoirs réciproques, dont l’objectif principal était de garantir la sécurité de tous. La féodalité ne représentait donc rien d’autre qu’un vaste système de défense mutuelle. Une autre manière de la décrire, certainement en temps de paix, serait de la comparer à une entreprise d’exploitation fondée sur des contrats entre le monarque et sa noblesse laïque et ecclésiastique, aux frais des paysans et des artisans, les seules véritables forces créatrices de richesse dans le royaume.

Par. 66 Au sommet de cette pyramide se trouvait donc le roi. Celui-ci reconnaissait des droits sur une partie de son royaume à ses vassaux, des tenanciers en chef appelés ducs ou comtes en France. On les a aussi appelés barons, parfois hauts barons pour les plus importants d’entre eux, parce qu’ils entretenaient un lien direct avec leur souverain. Ils étaient les hommes du roi. La terre possédée en vertu de l’engagement pris envers son roi était un duché ou un comté, selon le titre porté par le seigneur détenant la terre. Le roi ne donnait pas tout son royaume ; il en conservait toujours un résidu pour lui-seul, sa réserve personnelle, un domaine qu’il exploitait directement ou faisait exploiter par d’autres pour assurer le train de vie de sa cour.

Par. 67 Le maire du palais Charles Martel est le seigneur qui a développé la vassalité en France, une innovation récente apparue dans les années 730, si l’on se fie à l’usage dans les archives du terme latin vassus, le vassal. Elle supposait la remise au vassal d’un bien ou d’un avantage nommé le bénéfice. Charlemagne, le petit-fils de Charles Martel, a innové en généralisant l’octroi de terres pour servir à titre de bénéfice. C'était le moyen le plus sûr qu'il a trouvé pour s’assurer de la loyauté de ses hommes.

Par. 68 En raison de cette évolution, le terme bénéfice sera remplacé au début du XIe siècle par le mot fief qui désignait tout bien foncier noble. La vassalité deviendra ainsi la féodalité. Et le serment donné à cette occasion prendra le nom d’hommage. À la même époque, donc au tournant du millénaire, la transmission héréditaire du fief entra dans les mœurs contre le paiement, par l’héritier du seigneur, d’un droit de mutation du nom de relief. L’ancienne aristocratie de fonction mutera conséquemment en une noblesse héréditaire.

Cérémonie de l'hommage féodal

Par. 69 L’action du roi, lorsqu’il confiait une terre à un vassal pour la tenir en fief, se nommait l’inféodation. Elle garantissait à ce tenancier en chef la possession de sa terre.

Par. 70 Pour donner foi à son engagement, comme écrit plus haut, le roi lui promettait la protection de ses armes et celle de sa cour de justice, car être le seigneur d’une personne comportait toujours le droit ou l’obligation de lui rendre justice. En échange, le tenancier en chef encourait des devoirs envers son roi, des prestations vassaliques représentant différentes formes d’aides en espèces ou en nature.

Par. 71 La contribution la plus importante était sans conteste l’aide militaire. Pour un tenancier en chef, elle consistait, outre sa présence dans l’armée du roi, à fournir les services d’hommes en armes, des chevaliers, dont le nombre dépendait de l’importance de son fief. Ces derniers, à leur tour, recrutaient des hommes de leur domaine pour servir de fantassins dans l'ost (l'armée du roi).

Par. 72 Le tenancier en chef, duc ou comte, parce qu’il devait fournir au roi le nombre de chevaliers prévus dans son contrat féodal, pouvait soit payer directement ses hommes, soit leur confier la possession d’une terre en fief, on disait alors les chaser. Sa terre, soit le domaine concédé, du nom de chevalerie, permettait au chevalier de vivre avec sa famille et de s’équiper pour la guerre. Tout comme le roi s’était lié à ses tenanciers en chef par un engagement pris sous serment lors de la cérémonie de l’hommage, le tenancier en chef se liait de la même façon à ses propres vassaux. Redonner ainsi la possession d’une partie d’une terre déjà possédée en fief s’appelait la sous-inféodation.

Par. 73 Les chevaliers de Charlemagne, en réalité on devrait parler de guerriers à cheval, n’étaient pas encore régis par des règles éthiques appelées à faire leur réputation au XIIe siècle. Ils étaient plutôt des combattants rustres, dénués de morale particulière, qui tuaient et rançonnaient non seulement leurs ennemis en armes, mais volaient, violaient et assassinaient sans ménagement des civils lorsque l’occasion se présentait. Beaucoup plus tard, aux Xe et XIe siècles, afin d’empêcher les trop nombreuses guerres privées avec leurs cortèges habituels de pillages et de destructions, l’Église romaine a institué la Paix de Dieu pour limiter et idéalement empêcher ces exactions. Elle a aussi demandé que l’on cesse les combats les vendredis, samedis et dimanches, jours de la passion du Christ, en plus de tous les jours saints du calendrier. Malgré ses efforts, les mentalités n’ont guère évolué, a dû admettre Rome, au moins jusqu’à l’année 1135, lorsque Geoffroy de Montmouth a fait renaître dans son roman un grand héros populaire du VIe siècle : le roi Arthur, soi-disant modèle des chevaliers. Car celui-ci respectait les règles prescrites par l’Église en tout temps, aussi bien dans ses activités quotidiennes que durant les combats. Être chevalier, au XIIe siècle, deviendra plus qu’une occupation ; ce sera désormais une certaine manière de se comporter tout comme un véritable titre de noblesse. Le premier roi d’Occident à se voir tel un chevalier a été Richard Ier d’Angleterre, dit le Cœur de Lion (règne de 1189 à 1199).

Par. 74 Un autre service dû par le tenancier en chef à son roi, tout comme par le seigneur de rang inférieur envers son propre seigneur, était de le conseiller. Chaque roi, duc, comte ou même vicomte tenait un conseil pour administrer ses affaires et rendre justice à ses vassaux. La participation au conseil, un devoir féodal, pouvait aussi être considérée comme un bénéfice permettant au vassal d’influencer la politique de son seigneur, voire de s’attirer son patronage ou d’autres faveurs.

Par. 75 Il va sans dire que le conseil du roi du France, composé des plus hauts barons du royaume, demeurait le plus important. Pour y siéger, le roi devait conférer au nouveau membre la dignité de pair. Douze personnes ont siégé à ce conseil pendant tout le Moyen Âge : six pairs laïcs et six pairs ecclésiastiques. Ensembles, ils avaient le pouvoir d’assurer la régence en cas de minorité de l’héritier et de déterminer les lois fondamentales du royaume, notamment les règles concernant la succession à la Couronne.

Par. 76 En France, les chevaliers devenaient les arrière-vassaux du roi, lorsque le tenancier en chef était un comte, ou encore les arrière-arrière-vassaux du roi, lorsque le tenancier en chef était un duc avec au-dessous de lui ses propres comtes ou vicomtes.

Par. 77 Scellé par un serment sous l’égide de l’Église, l’engagement féodal constituait une promesse irrévocable. Tout seigneur, y compris le roi, se voyait contraint par son serment au même titre que ses vassaux. Ils étaient indissolublement liés par un lien fondé sur une confiance réciproque. Les droits et obligations de chacun ne pouvaient être modifiés ou résiliés qu’avec l’accord des deux parties ou par la mort de l’une d’entre elles, auquel cas la terre revenait à l’héritier du vassal contre le paiement du relief. Le titre foncier d’un vassal était donc inaliénable, sauf s’il recevait la permission de son seigneur de le céder.

Par. 78 Violer son contrat féodal et le serment sur lequel il était fondé pouvait entraîner de graves conséquences. Toute personne enfreignant son serment faisait face à l’excommunication par une autorité religieuse compétente, une sanction très sérieuse à l’époque, car étant du coup exclus de l’Église, tous les autres se voyaient déliés de leur propre serment à son égard. Même sans le prononcé d’une excommunication, la partie lésée pouvait invoquer un manquement au contrat féodal pour exercer des représailles contre la partie fautive.

Par. 79 Un seigneur, dont les droits avaient été violés, décrétait parfois la commise, une action consistant à confisquer les terres de son vassal désormais considéré comme un félon. Et si la victime était plutôt le vassal, il avait à sa disposition la procédure de désaveu. Celle-ci lui permettait de dénoncer à la fois le contrat vassalique et l’hommage rendu à son ancien seigneur. Une cour féodale jugeait idéalement ces litiges. Autrement, les parties avaient recours à l’emploi de la force. Tous les prétextes semblaient bons pour sortir les armes. C’était souvent inévitable, surtout quand on se savait mieux armé que son opposant.

Par. 80 Il arrivait qu’une personne possède une terre sans la tenir d’un seigneur. On disait alors qu’il possédait une terre en alleu, qu’il en était le maître absolu et pouvait en disposer comme il l’entendait, parfois à la manière d’un souverain. Mais les alleux considérés véritablement comme souverains sur le territoire de la France restaient très rares. Le Béarn a été l’un d’eux.

Par. 81 La réalité, parfois fort complexe, était qu’un seigneur pouvait à la fois posséder différentes terres à différents titres. Prenons l’exemple de Gaston III de Foix-Béarn, dit Fébus, qui a été comte de Foix et de Bigorre, vicomte de Béarn, de Marsan, de Bruilhois, de Gabardan, de Nébouzan, de Lautrec et de Terres du Bas-Albigeois, ainsi que coseigneur d’Andorre.

Par. 82 Pendant tout le bas Moyen Âge, le roi d’Angleterre se trouvait, en France, dans une position fort inhabituelle et plutôt délicate. Certes, il était roi, mais uniquement dans son île, au-delà de la Manche. Sur le continent, il est demeuré un vassal du roi de France à qui il devait l’hommage pour toutes les terres qu’il y possédait depuis Guillaume le Conquérant, soit depuis 1066. Cela en faisait théoriquement l’homme du roi de France et le rendait comptable devant la justice de ce roi pour toutes ses affaires françaises, y compris son duché de Gascogne, ou de Guyenne, un héritage d’Aliénor d’Aquitaine lorsqu’elle a épousé le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt en 1152. Ce duché, il va sans dire, englobait notre vicomté du Béarn, d’où son intérêt pour notre histoire.

Féodalité carolingienne en Vasconie de l’an 768 à 987.

Par. 83 L’année 778 n’a pas vraiment porté bonheur à Charlemagne. Il entendait combattre les Omeyaddes de l’émirat de Cordoue, alors la puissance hégémonique en Espagne. Charlemagne entendait poursuivre ce que les historiens ont appelé la Reconquista, ou la Reconquête, période, commencée en 722, durant laquelle les royaumes chrétiens ont réinvesti la péninsule ibérique occupée par des musulmans. Charlemagne, pour l’instant, s’était donné un objectif assez modeste, soit celui de s’emparer pacifiquement de la ville de Saragosse aux mains des Abbassides de la vallée de l’Èbre, des musulmans opposés aux Omeyaddes. Le wali de Saragosse aurait apparemment promis de livrer la ville aux Francs en échange d’un soutien militaire contre l’émir de Cordoue. Seulement, ayant changé d’opinion entretemps, le chef arabe et ses soutiens ont refusé d’ouvrir les portes de Saragosse. Charlemagne a bien assiégé la ville durant plusieurs mois, sans pour autant avoir pu s’en emparer. L’échec a été durement ressenti par le roi franc. Il n’en avait pas l’habitude. Saragosse restera musulmane quatre autres siècles, jusqu’en 1118, lorsque de puissantes forces aragonaises et leurs alliés, parmi lesquels Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, l’on fait tomber.

Par. 84 Notons au passage que le mot reconquête ou reconquista ne fut jamais utilisé au Moyen Âge. Les chrétiens ont préféré évoquer la restauration de l’Espagne, autrement dit le retour à la situation d’autrefois, lorsque le culte catholique dominait la péninsule.

Par. 85 Ses ressources épuisées, Charlemagne aurait voulu se refaire une santé financière en s’attaquant à une autre ville. Souvenons-nous que la guerre, pour les Francs, devait être une activité rentable et non une dépense. Malheureusement, Charlemagne a choisi de piller et détruire la cité vasconne de Pampelune, pourtant chrétienne. Les Vascons (i.e. les Basques), habitants de Pampelune, n’oublieront et ne pardonneront jamais cet outrage. Ils deviendront les ennemis jurés des Francs et assouviront leur vengeance à chaque occasion. D’ailleurs, la première éventualité s’est présentée très rapidement.

Par. 86 En effet, comme l’armée de Charlemagne devait absolument repasser les Pyrénées pour retourner chez elle, en Francie, les Vascons, maîtres des montagnes, en ont profité pour lui tendre une embuscade le 15 août 778. C’était, d’après la tradition, au col de Roncevaux, sur le chemin menant à Saint-Jean-Pied-de-Port. L’arrière-garde de l’armée franque a été exterminée, dont plusieurs personnalités, notamment le comte Roland. Éginhard, connu pour être le biographe de Charlemagne, en a relaté les faits, repris et rendus célèbres deux siècles plus tard par une chanson du geste : la Chanson de Roland.

Mort de Roland

Stèle commémorant la bataille de 778 au Col de Rondeaux

Par. 87 La leçon donnée par les Vascons a sûrement porté dans l’immédiat. Après le désastre de Roncevaux, et quelques autres mésaventures avec les Vascons, Charlemagne, confronté aux difficultés d’administrer un royaume, bientôt un empire, toujours plus vaste, s’est résolu à créer un royaume d’Aquitaine en 781 comme mesure de décentralisation, probablement aussi par respect pour ce pays toujours réfractaire à la domination franque. Car l’élément franc n’avait jamais vraiment pris racine en Aquitaine et encore moins dans sa partie gasconne.

Par. 88 Charlemagne a désigné son fils Louis âgé de trois ans, le futur Louis Ier, dit le Débonnaire ou plus souvent le Pieux, pour en être le roi. Évidemment, avec cette nomination, on comprend que Charlemagne entendait conserver pour longtemps le gouvernement effectif de l’Aquitaine. L’ambition du futur empereur était au départ de réaliser la fusion des deux races, franque et aquitaine, en transplantant des populations de part et d’autre. Mais la fusion souhaitée n’a jamais eu lieu. Et le sentiment séparatiste a persisté aussi fort qu’avant. Dans cette région méridionale, l’autorité du roi d’Aquitaine est demeurée largement nominale, toujours à la merci des turbulences, qu’elles aient été le fait des autochtones ou encore de leurs voisins musulmans. Charlemagne devait revenir périodiquement au printemps, histoire de se rappeler au bon souvenir des habitants.

Par. 89 Néanmoins, pour l’aider à gérer efficacement le nouveau royaume d’Aquitaine, Charlemagne a nommé un peu partout des comtes, abbés et autres vassaux, presque tous d’origine franque, une manière de s’assurer de leur loyauté comme de leur dévouement. Leurs rôles consistaient à protéger et surtout à contrôler la population locale. Il semble, cependant, que la partie vasconne de l’Aquitaine ait été oubliée pour un temps de cette division en circonscriptions. En effet, rien le laisse croire que Charlemagne ait ôté au duc Loup II de Vasconie son titre et ses pouvoirs.

Par. 90 À vrai dire, nous l’ignorons. Notons seulement qu’un autre duc de Vasconie nommé Sanche Loup, ou Sanche Ier, apparaît dans les archives pour l’année 800. Il gouverna son duché jusqu’en 812. Son territoire englobait l’ancienne Novempopulanie et tout le pays ancestral des Vascons (i.e. des Basques) au sud des Pyrénées. C’était peut-être un parent plus ou moins éloigné de Loup Ier, sans que l’on puisse le démontrer ! Ce personnage aurait été nourri à la Cour de Charlemagne. Voilà une qualité qui l’aurait certainement rendu plus acceptable aux yeux des Francs. Le fait semble tout au moins indiquer que le duché de Vasconie a été maintenu par Charlemagne, quoique seulement en tant que partie du royaume d’Aquitaine. Nous reparlerons bientôt de Sanche Ier.

Par. 91 Rappelons que la fonction comtale était amovible à cette époque pré-féodale : les comtes resteront des agents du roi, on dirait aujourd’hui ses fonctionnaires, révocables par le souverain à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Cette nouvelle aristocratie ne deviendra une noblesse héréditaire fermement établie qu’au début du XIe siècle, lorsque le système féodal arrivera à maturité.

Par. 92 La soumission de la Vasconie n’a jamais été franche et sans condition. Il y a bien eu Sanche Ier, duc vascon, tué en 816 lors d’un combat contre les Maures, aux côtés du nouvel empereur franc d’Occident Louis le Pieux. Cela ne signifie pas que ses compagnons d’arme vascons aient été des plus sincères. Eux-mêmes avaient été les victimes d’une expédition punitive de Louis quatre ans plus tôt. Or, rien n’avait été oublié ni pardonné. Immédiatement après le décès de leur seigneur Sanche Ier, les Vascons ont effectivement dressé une autre embuscade aux Francs, lorsque ceux-ci ont voulu franchir à nouveau les Pyrénées pour regagner leur pays. Décidément, les Pyrénées semblaient une région où, avant tout passage, il était préférable de se concilier les locaux.

Par. 93 D’après les Annales d’Éginhard, Pépin Ier, que son père Louis le Pieux avait pourvu du royaume d’Aquitaine en 817, était entré en Vasconie à la tête d’une armée pour écraser cette nouvelle révolte, avec un succès conséquent, sans être parfait. Car la lutte des Vascons s’est poursuivie sous Garcia Ier - Semen, le duc suivant, qui a succombé à son tour en 818 sur le champ de bataille. Le nouveau duc Loup III - Centulle, petit-fils probable de Loup II et cousin du précédent, a repris les hostilités, sans avoir eu beaucoup plus de chance, puisqu’il a été défait aux mains du seigneur franc et comte de Toulouse Bérenger, puis capturé peu après, en 819. L’empereur Louis l’a immédiatement dépouillé de ses titres et condamné à l’exil. Il s’en est quand même sorti vivant.

Par. 94 Le successeur de Loup III - Centulle, Aznar Sanche, duc de 820 à 836, fils de Sanche Ier, duc de Vasconie de 800 à 812, s’est d’abord conduit en fidèle de l’empereur franc Louis le Pieux et de son fils, le roi d’Aquitaine Pépin Ier. À la demande de ce dernier, il a même accepté de mener une expédition contre Pampelune, aux côtés du comte franc Aeblus, pendant l’année 824. Ce n’était pas complètement désintéressé de sa part. Les ducs de Vasconie, dont le territoire se trouvait pour l’essentiel au nord des Pyrénées, avaient toujours eu des vues sur Pampelune et sa région, peuplées de Vascons comme son duché. Méchant coup du sort, ils sont tombés dans une embuscade tendue par le noble vascon Eneko Arista, puis capturés tous les deux. L’engagement a encore eu lieu dans le col de Roncevaux, décidément une région maudite pour les Francs. Aeblus mourra en cellule, tandis qu’Aznar, un parent de Eneko, lien du sang oblige, sera relâché par lui.

Par. 95 Eneko Arista a mis à profit sa victoire de 824 pour devenir le premier roi de Pampelune, cela avec l’appui de ses parents et alliés, les seigneurs de Tuleda et l’évêque de Pampelune. Le noyau de son territoire, terre ancestrale des Vascons, autrement dit des Basques, sera également connu au tournant du Xe siècle comme étant le royaume de Navarre. Les terres occupées par ce royaume s’étendront au nord des Pyrénées au XIIIe siècle dans ce qui deviendra la Basse-Navarre, avec pour centre Saint-Jean-Pied-de-Port.

Haute et Basse-Navarre telles qu’elles apparaîtront au XVIe siècle

Par. 96 En 831, Aznar Sanche s’est révolté contre le roi Pépin Ier d’Aquitaine, avant d’aller se réfugier au sud des Pyrénées. Pépin n’a pas réagi, sûrement trop occupé par la guerre de succession de son père, Louis le Pieux, mort en 840. Aznar serait décédé de mort violente en 836 dans des circonstances inconnues.

Par. 97 Charles II le Chauve, fils de l’empereur Louis le Pieux et petit-fils de Charlemagne, a hérité de la Francie Occidentale suite au partage de l’Empire carolingien opéré en 843. Son père Louis le Pieux l’avait déjà nommé roi d’Aquitaine en 832, quand il avait tout juste neuf ans, en remplacement de son demi-frère Pépin Ier, roi depuis 817. Mais Louis a rendu son royaume à Pépin en 834. Et celui-ci l’a conservé jusqu’à sa mort, quatre ans plus tard.

Par. 98 Le fils de Pépin Ier, Pépin II, âgé de quinze ans, a été proclamé roi d’Aquitaine seulement quelques mois après le décès de son père par les grands du royaume. Ces derniers étaient assurément des fidèles du roi défunt, mais ils étaient tout autant résolus à empêcher l’incorporation du royaume d’Aquitaine dans la Francie. Le problème est que Pépin II n’a pas été reconnu par son grand-père, l’empereur Louis le Pieux, qui a préféré redonner l’Aquitaine à son fils Charles, le futur Charles II, dit le Chauve, roi de France et empereur d’Occident. Les plus graves complications étaient à craindre. C’est effectivement là l’origine d’un conflit entre Pépin II et son oncle Charles II, dont la phase active, en armes, a duré plus d’un quart de siècle. Leur lutte a été sans merci.

Par. 99 Au même moment, les Vikings ont commencé leurs raids en Aquitaine et en Gascogne. Ils dureront environ un siècle et demi. Les destructions précises causées par le Vikings sont cependant très mal connues. On sait néanmoins qu'ils ont détruit l'église Sainte-Marie d'Oloron quand ils ont anéanti la cité en 848. Vers 1102, Gaston IV le Croisé a décidé la construction d'une nouvelle cathédrale. Il reste encore de celle-ci le portail roman sur le bâtiment existant.

Débuts glorieux de la vicomté de Béarn sous le règne des Centulles.

Par. 100 Apparait dans les sources, au cours de l’année 864, un nouveau seigneur de Gascogne, aussi nommé Sanche, à la généalogie inconnue, malgré son nom. Et lui succède un certain Garsie Sanche, dont on a écrit qu’il a été comte et marquis aux confins de l’Océan. Portaient-ils l’un et l’autre la couronne ducale ? On ne le sait pas.

Par. 101 En 977, le petit-fils de ce dernier, Guillaume Sanche, a recueilli par droit de parenté le titre de comte de Bordeaux et duc de toute la Gascogne. Ses contemporains l’ont considéré comme un quasi-roi, car il y avait plus d’un siècle, autrement dit depuis la fin du conflit entre Pépin II et Charles le Chauve en 864, que le roi des Francs n’intervenait plus dans cette vaste principauté qu’était la Gascogne.

Par. 102 C’est à cette époque, sans en connaître la date exacte, mais certainement dans la première moitié du Xe siècle, que la vicomté de Béarn a été créée sous l’autorité du duc de Gascogne, quoique sur le seul territoire correspondant au vieux diocèse de Lescar, la première capitale de la vicomté. La nouvelle vicomté avait toujours été une terre un peu à part. Elle se détachait désormais de la Vasconie pour acquérir une identité politique propre, presque indépendante moins de deux siècles plus tard, à la même époque où la Vasconie prenait le nom de Gascogne. On se disait dès lors Béarnais, en plus d'être Gascon.

Par. 103 Peu de certitudes entourent la création de la vicomté de Béarn. Ce que l’on croyait en savoir autrefois dépendait de la Charte d’Alaon, un faux créé au XVIIe siècle pour servir de généalogie aux vicomtes de Béarn. Les seigneurs béarnais souhaitaient ainsi rattacher leur dynastie aux rois mérovingiens. Il nous faudra donc enjamber les premières années de la vicomté pour enfin raconter son histoire. Si elle n’est pas beaucoup mieux documentée, elle sera du moins plus honnête.

Par 104 La vicomté d’Oloron, avec son centre Oloron, aurait été créée après la vicomté de Béarn, possiblement dans la seconde moitié du Xe siècle. Malheureusement, on en sait encore moins sur ce fief que sur son voisin. Tout au plus lui connaît-on deux vicomtes : Loup Aner et son fils Aner Loup. Pourquoi seulement deux ? C’est parce que la vicomté d’Oloron a été réunie très tôt au Béarn. En effet, Centulle III, seigneur de Béarn au tournant du millénaire, a porté le double titre de vicomte des Béarnais et des Oloronais. On ignore à partir de quand, tout comme on ignore la date à laquelle la vicomté d’Oloron a perdu toute individualité. Nous avons supposé que c’était autour de 1050, donc sous le règne de Centulle IV le Vieux. Une chose est sûre : le titre de vicomte d’Oloron disparaît après le décès de Centulle V le jeune en 1090.

Évolution du territoire du Béarn

Par. 105 La vicomté de Béarn a connu plusieurs dynasties avant que les seigneurs de la maison de Navarre n’en prennent le contrôle en 1472, pour finalement la réunir à la Couronne de France en 1620, sous le règne du roi Louis XIII de France ou Louis Ier de Béarn, le dernier véritable seigneur des terres souveraines de Navarre et de Béarn.

Par. 106 Nous y reviendrons, car cela ne fut pas accompli sans peine.

Par. 107 Les premiers vicomtes de Béarn, que l’on connaît très peu ou même pas du tout, tous répondant au patronyme de Centulle : Centulle Loup, Centulle Ier et Centulle II, auraient vécu dans la première moitié du Xe siècle. À vrai dire, ceux, dont on est vraiment sûr de l’existence autant que du nom, ont été les vicomtes Centulle Gaston, ou Gaston Ier, qui gouverna son fief entre 940 à 984, puis son fils Gaston Centulle, ou Centulle III, seigneur de Béarn jusqu’en 1004. Notons que ces années restent très approximatives.

Par. 108 Les fonctions des premiers vicomtes de Béarn, semblables en cela aux autres vicomtes ailleurs sur le territoire de la Francie, étaient pour l’essentiel fiscales, judiciaires et militaires. Il faudra des années avant qu’ils ne puissent prétendre au statut de seigneurs pleinement souverains.

Par. 109 Un vicomte notable, ou plutôt un peu moins mal connu que ses prédécesseurs, a été Gaston Centulle, ou Centulle IV, dit le vieux. Il est devenu à la fois seigneur de Béarn et d’Oloron vers 1010 ou 1020. On l’a présenté dans les archives comme un magnus dominator terrae, autrement dit comme un souverain sur ses terres, une indication de son indépendance à l’égard de ses voisins plus puissants et plus titrés.

Par. 110 Centulle IV a très tôt associé son héritier, Gaston III, à la gouvernance de ses deux fiefs. Celui-ci est malencontreusement décédé quelques années avant son père. Mais il a été immédiatement remplacé auprès du Vieux par son petit-fils, le futur Centulle V, dit le Jeune.

Par. 111 Centulle IV le Vieux a érigé ou rénové plusieurs bâtiments religieux de son fief, notamment le monastère de Saint-Pé-de-Geyre, à la frontière de la Bigorre, et les abbayes de Lucq et de Larreule, en Béarn. Parce qu’il était parent du comte de Gascogne Sanche Guillaume, Centulle s’est vu entraîner dans la guerre de succession de la Gascogne à partir de 1039. Ses propres ambitions territoriales, surtout sa volonté de contrôler l’un des axes routiers vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay, lorsqu’elle croise le Saison (Gave de Mauléon) à Osserain, en direction de la Navarre et de ses cols, l’ont également opposé aux vicomtes de Dax et à leurs alliés basques souletins. Il initia ainsi un conflit qui empoisonnera ses relations avec ses voisins pour des générations. Centulle IV en sera d’ailleurs l’une des victimes ; il mourra assassiné par des basques lors d’une embuscade tendue en 1058.

La vicomté de Béarn et les fiefs voisins

Par. 112 Centulle V le Jeune, vicomte de Béarn de 1058 à 1090, réussira là où son grand-père Centulle IV a échoué en prenant les régions de Sauveterre et de Salies, là où se trouvent les routes menant à Saint-Jean-Pied-de-Port et en fin de parcours à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Chemin de Compostelle

Par. 113 Le duc Guillaume VIII ou Guy-Geoffroi d’Aquitaine venait tout juste de s’emparer du duché de Gascogne au détriment de son adversaire, Bernard d’Armagnac-Gascogne ou Bernard II d’Armagnac. C’était en 1063, à la bataille de La Castelle. Toutefois plusieurs seigneurs gascons lui ont contesté son pouvoir, voire même son titre, dont le vicomte de Béarn Centulle V. Il s’est alors rapproché du roi d’Aragon Sancho Ramirez. Celui-ci devait faire contrepoids au pouvoir du duc. Vers 1082, Centulle V, dans une charte, a d’ailleurs prononcé un serment de fidélité à l’Aragon. Ramirez s’adressa dès lors à lui comme étant meo homini, i.e. mon homme. Toutefois, il s’engagea dans le même temps à respecter la vie et l’honneur de Centulle. Ce document laissait supposer l’existence d’une autre charte dans laquelle le Béarn s’était déclarée le vassal de l’Aragon, sans pour autant abandonner le droit de gérer ses affaires internes comme il l’entendait, en pleine autonomie, dans l’exercice d’une sorte de souveraineté interne.

Par. 114 Centulle V a conséquemment agi en souverain. L’un des attributs de la souveraineté est assurément le privilège de battre monnaie. Centulle V a donc créé le sous Morlaàs ou la livre de Morlaàs, probablement juste après son mariage avec la comtesse Béatrix de Bigorre, en 1079-1080. Comment en être sûr ? Tout simplement parce que le Béarnais se présentait sur l’avers de ses pièces comme étant un comte, un titre auquel il ne pouvait prétendre que par alliance avec son épouse. La nouvelle monnaie tirait son nom du château de Morlaàs, la principale résidence du seigneur et le lieu de la frappe de ses pièces, aujourd’hui disparue, mais où se trouve toujours une commune. Le château et le village édifié autour sont devenus la seconde capitale de la vicomté de Béarn.

Par. 115 Centulle V a aussi manifesté sa prééminence dans les domaines de l’ordre et de la justice, dont il s’est proclamé le seul garant dans tout le Béarn.

Par. 116 Enfin, le vicomte s’est lié par contrat avec tous les membres de la société aristocratique, bourgeoise et rurale de Béarn, des ententes dont le caractère obligatoire se voulait assurer par un échange de serments, comme c’était désormais devenu la coutume dans le monde féodal naissant.

Par. 117 Dans l'esprit du pacte qui l’unissait désormais avec son voisin de l’autre côté de Pyrénées, Centulle V a souhaité encourager le commerce transfrontalier. C'est pourquoi il a fait reconstruire l’ancienne enceinte ibérique fortifiée d’Iluro, désormais Oloron, que les pirates normands avaient détruite. Et plus important encore, il a octroyé à la ville un for ou, si l’on préfère, une charte de libertés. Celle-ci lui reconnaissait le droit de se gouverner de manière plus ou moins autonome. Le for d’Oloron a été le plus ancien document du genre dans tout le Béarn. Seule une partie du document connu, le for primitif d’Oloron, aurait été adoptée par Centulle V. Retouchée à de multiples reprises par ses successeurs, cette charte deviendra éventuellement un document juridique considérable. D’autres fors, rédigés en suivant ce modèle, régiront éventuellement les différentes communes de Béarn. Les fors garantissaient certains droits aux membres de la commune, ainsi que d’autres règles destinées à favoriser son développement économique. Ses représentants, du nom de jurat, veillaient à les faire respecter. À partir du moment où les vicomtes de Béarn se sont engagés à respecter les fors et les coutumes du pays, dès 1088, le système politique a changé de nature pour devenir une monarchie constitutionnelle ou quelque chose s'en rapprochant. Une société sous un régime de monarchie constitutionnelle est gouvernée par des lois plutôt que par les décisions arbitraires d'un souverain.

Par. 118 Centulle V s’est montré un ferme soutien de la papauté et de la réforme grégorienne de l'Église de Rome. Grégoire VII, le pape auteur de la réforme, a pour cela qualifié le vicomte de soutien de la justice, défenseur des pauvres et propagateur de la paix. D’ailleurs, répondant à son appel, Centulle V a participé à la croisade, notamment aux campagnes de 1079 et 1086, afin d’aider le roi d’Aragon, Sanche Ramirez, à reprendre la ville de Saragosse aux musulmans. C’est en repartant pour l’Espagne qu’il a été assassiné traîtreusement au printemps de 1090 dans la vallée de Tena.

Par. 119 Un fait digne d’intérêt a été le rôle joué par un personnage légendaire : Rodrigo Diaz de Vivar, surnommé Le Campéador (le champion) et Le Cid (le seigneur), célèbre chevalier de l’Espagne médiévale et considéré aujourd’hui comme un héros national dans son pays. Malgré son statut, celui-ci a pourtant combattu auprès des musulmans. C’était après son bannissement de la Castille en 1081 par le roi Alphonse VI, un monarque jaloux de la réputation du chevalier dont il craignait l’ambition. Le Cid s’est immédiatement mis au service du roi de Saragosse, al-Mugtadir et de son fils al-Mu-taman, auquel il restera attaché jusqu’en 1086. Le principal ennemi de Saragosse était alors Sanche Ramirez d’Aragon ou Sanche Ier. Comme son territoire était encore plutôt resserré, surtout comparé aux royaumes chrétiens voisins de Leon et de Castille, Ramirez a souhaité l’étendre vers le sud, en prenant justement la cité de Saragosse et tout le pays aux alentours. Cela viendra, mais plus tard, sous le règne d’Alphonse Ier. Pour le moment, Centulle V de Béarn, en appui à Ramirez auquel il s'était lié par un pacte d’assistance, a certainement combattu les soldats du Cid durant cette période, peut-être même lors de la bataille de Morella du 14 août de l'an 1084 où Ramirez aurait subi la défaite.

Par. 120 Le plus important seigneur de la maison de Centulle a été sans aucun doute Gaston IV, un vicomte d’exception, seigneur de Béarn entre 1090 et 1130 après son père Centulle V.

Par. 121 Il semble que Gaston IV ait grandi en Aragon. Du moins, la tradition le laisse entendre, sans que le fait soit assuré. Quoi qu’il en soit, les relations du Béarn avec ce royaume se sont poursuivies au beau fixe, car le très jeune Gaston, avant de devenir le seigneur de sa vicomté, avait déjà épousé Talèse d’Aragon, une nièce du roi Sanche Ier.

Par. 122 Gaston IV a été surnommé le Croisé en raison de sa participation à la première croisade menée pour délivrer Jérusalem, entre 1096 et 1099. Avant même d’atteindre la Terre sainte, Gaston a dû livrer bataille face aux troupes du sultan seldjoukide Kılıç Arslan, lors de la traversée de l’Anatolie. Le Croisé s’est par la suite distingué à la prise d’Antioche en 1098, puis lors du siège de Jérusalem en 1099. Gaston a enfin regagné sa terre natale vers 1100, pour reprendre en main la vicomté et se défendre contre Dax, l’ennemi depuis Centulle IV.